Von Volker Seifert

Am Westhang des Naturparks Bergisches Land, unweit der Stadt Leichlingen an der Grenze zu Solingen, steht ein ungewöhnliches Zeugnis jagdlicher Überlieferung: der Rüdenstein. Dieses Denkmal – eine steinerne Hundefigur auf einem Felsvorsprung – ist mehr als nur ein Kunstwerk am Wegrand. Es ist ein kulturelles Symbol der Treue, der Bindung zwischen Mensch und Hund und des jagdlichen Lebens in Wald und Berg.

Von Volker Seifert

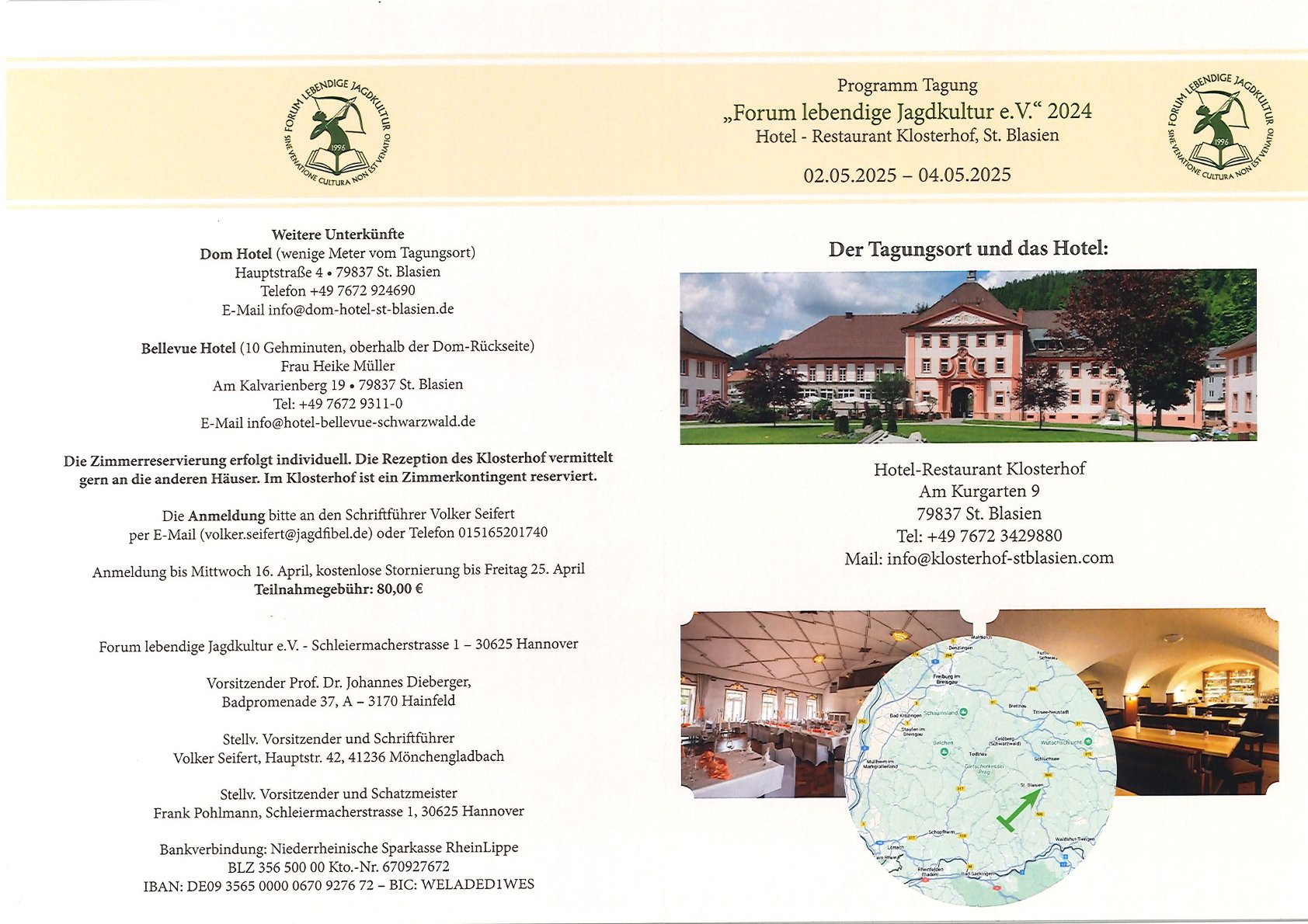

Zwei Preise, zwei Bücher – Ausdruck einer lebendigen jagdlichen Gedankenwelt, wie sie im "Forum lebendige Jagdkultur“ beheimatet ist.

Manche Tage gehen in die Annalen ein – der 31. Januar 2026 gehört zweifellos dazu. Nicht etwa wegen außergewöhnlicher Wetterlagen, spektakulärer Messerabatte oder einer neuen Rekordzahl an Wollsocken auf der Messe „Jagd & Hund“, sondern weil zwei langjährige Mitglieder des "Forum lebendige Jagdkultur“ eindrucksvoll bewiesen haben, dass jagdliche Kompetenz nicht nur auf dem Hochsitz, sondern auch zwischen zwei Buchdeckeln zuhause ist.

Von Volker Seifert

Manchmal braucht es keinen Umzugswagen, keinen Gabelstapler und keine Spedition – manchmal reicht eine Schubkarre, randvoll beladen mit Jagdkultur. Genau so geschehen Ende Januar, als Wildmeister Dieter Bertram dem Forum Lebendige Jagdkultur sein privates Archiv übergab.

Von Volker Seifert

David Hume (* 26. Apriljul. / 7. Mai 1711greg. in Edinburgh; † 25. August 1776 ebenda), ein schottischer Philosoph des 18. Jahrhunderts, ist vor allem für seine empiristische und skeptische Philosophie bekannt. In seinem Werk befasste sich Hume mit Fragen der Erkenntnistheorie, der Moral und der menschlichen Natur. Besonders in Bezug auf den Naturbegriff ist Hume ein Vertreter des empirischen Ansatzes, wonach die Welt und das Wissen über sie auf Erfahrung und Wahrnehmung basieren. Humes Naturbegriff ist stark an diese Erfahrung gebunden, wobei er Natur nicht nur als eine Sammlung von physikalischen Phänomenen begreift, sondern auch als eine Quelle von moralischen und sozialen Normen. Die Anwendung dieses Naturbegriffs auf die Jagd wirft interessante Fragen auf, die sowohl Humes Verständnis von Moral und menschlichem Verhalten als auch seine empiristische Erkenntnistheorie betreffen.

Von Volker Seifert

Jagd zwischen Ideal und Wirklichkeit

Miguel de Cervantes’ (* vermutlich 29. September 1547 in Alcalá de Henares, † 22. oder 23. April 1616 in Madrid) Don Quijote (1605/1615) ist ein Roman über den Zusammenstoß von Ideal und Realität, von überkommener Ordnung und moderner Welt. Die Jagd nimmt darin keine zentrale, durchgängige Handlungsebene ein, wohl aber eine prägnante symbolische Funktion. Sie erscheint als Teil jener adligen Lebenswelt, die Don Quijote heraufbeschwört, im Spanien des frühen 17. Jahrhunderts jedoch bereits im Wandel begriffen ist. Als kulturelle Praxis steht die Jagd im Roman an der Schnittstelle von Ritterideal, sozialem Status und ironischer Brechung.

Von Volker Seifert

Leopold Mozarts (* 14. November 1719 in Augsburg; † 28. Mai 1787 in Salzburg) Sinfonia da caccia („Jagdsinfonie“ LMV VII:G9) gehört zu jenen Werken des 18. Jahrhunderts, in denen Musik nicht nur als autonome Kunst, sondern als gesellschaftliches Ereignis verstanden wird. Sie ist weniger Sinfonie im späteren klassischen Sinn als vielmehr ein klingendes Bild höfischer Lebenswelt – ein akustisches Panorama der Jagd, wie sie für den Adel der Zeit zugleich Vergnügen, Machtdemonstration und Ritual war. In dieser Komposition tritt Leopold Mozart als scharfer Beobachter seiner Umwelt hervor, der die Mittel der Musik nutzt, um eine Szene nicht zu verklären, sondern mit erstaunlicher Direktheit erfahrbar zu machen.

Von Volker Seifert

Während ich Wolfgang Lipps’ „Jagdrecht leicht gemacht: Ein unterhaltsames Lehrbuch für Anfänger und Fortgeschrittene“ mit Genuss und Gewinn las, stellte sich fast wie von selbst eine literarische Assoziation ein: Selma Lagerlöf. Auf den ersten Blick könnten die beiden Werke kaum unterschiedlicher sein – das eine ein Jagdrechtslehrbuch für Erwachsene, das andere ein Kinderbuch über eine fantastische Reise durch Schweden –, und doch verbindet sie etwas Subtiles: die Art und Weise, wie Wissen in Sprache gebettet wird, so dass es nicht als Last, sondern als Erlebnis erscheint.

Von Volker Seifert

Bibliophilie, Jagdkultur und die Ordnung eines Wissensraums

Die Jagdbibliothek von Jean Berger zählt zu jenen großen privaten Sammlungen des 20. Jahrhunderts, die Jagd nicht als bloße Praxis, sondern als kulturellen, historischen und ästhetischen Zusammenhang verstanden. Wie bei wenigen anderen Bibliotheken verband sich hier jagdliche Leidenschaft mit bibliophilem Anspruch und wissenschaftlicher Systematik. Die Sammlung steht exemplarisch für eine Form des Sammelns, in der Kenntnis, Maß und innere Ordnung wichtiger waren als bloße Seltenheit.

Von Volker Seifert

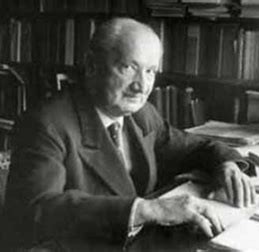

Martin Heideggers (* 26. September 1889 in Meßkirch; † 26. Mai 1976 in Freiburg im Breisgau) Denken über die Technik ist eine der prägnantesten Auseinandersetzungen mit der modernen Welt. Sein Begriff des Gestells eröffnet eine Perspektive, in der Technik nicht bloß als Mittel, sondern als Weise des Entbergens verstanden wird. Überträgt man diesen Gedanken auf die Jagd, so zeigt sich ein Wandel vom ursprünglichen Erfahren des Waldes und des Wildes hin zu einer technisch bestimmten Verfügung über Natur und Tier.

Von Prof. Dr. Harald G. Schweim

Der Begriff hat drei Aspekte: Kultur, Jagd und lebendig.

Kultur bezeichnet im weitesten Sinne alle Erscheinungsformen menschlichen Daseins, die auf bestimmten Wertvorstellungen und erlernten Verhaltensweisen beruhen und die sich wiederum in der dauerhaften Erzeugung und Erhaltung von Werten ausdrücken – als Gegenbegriff zu der nicht vom Menschen geschaffenen und nicht veränderten Natur. Der Begriff ist im Lauf der Geschichte immer wieder einem Bedeutungswandel unterzogen worden. Je nachdem drückt sich in der Bezeichnung „Kultur“ das jeweilige Selbstverständnis oder der Zeitgeist, der Herrschaftsstatus oder -anspruch bestimmter gesellschaftlicher Klassen oder auch wissenschaftliche und philosophische Anschauungen aus.

Von Volker Seifert

Ethik ist kein schmückendes Beiwerk menschlichen Handelns, sondern dessen notwendige Rechtfertigung. Wo der Mensch über Leben und Tod entscheidet, kann sie nicht ausgeklammert werden – und kaum ein Handlungsfeld macht diese Zumutung deutlicher als die Jagd. Diter Stahmann stellt sich dieser Herausforderung mit dem Anspruch, die Jagd nicht nur praktisch, sondern vor allem moralisch zu durchdringen. Ethik für Jäger setzt dabei bewusst bei den Grundlagen an: bei der Frage, wie der Mensch sich selbst, das Tier und die Natur überhaupt versteht.

Von Volker Seifert

Marcel Jeanson und das fragmentarische zweite Leben einer großen Bibliothek

Die Jagd ist eine der ältesten kulturellen Praktiken Europas. Sie war Überlebensstrategie, höfisches Ritual, Machtdemonstration, wissenschaftlicher Erkenntnisweg und ästhetisches Motiv zugleich. Kaum eine andere Tätigkeit hat über Jahrhunderte hinweg so viele Texte, Bilder und Regeln hervorgebracht. In der Bibliothek des Marcel Jeanson verdichtet sich dieses vielschichtige Erbe zu einem einzigartigen kulturellen Archiv — nicht museal erstarrt, sondern von einer inneren Idee zusammengehalten.

Von Volker Seifert

Einleitung

Friedrich Nietzsche (1844–1900) ist einer der einflussreichsten Philosophen der Moderne. Seine Gedanken über Natur, Kultur und Moral stehen im starken Gegensatz zu traditionellen metaphysischen oder mechanistischen Naturauffassungen. Nietzsche betrachtet die Natur nicht als geordnetes, teleologisches System, sondern als ein chaotisches, dynamisches Kraftfeld, das von Machtverhältnissen und dem Prinzip des „Willens zur Macht“ geprägt ist. Diese Sichtweise hat weitreichende Implikationen für das Verhältnis des Menschen zur Natur und insbesondere für die Praxis der Jagd. Diese Abhandlung untersucht, wie sich Nietzsches Naturverständnis auf die Jagd anwenden lässt und welche ethischen Konsequenzen sich daraus ergeben.

Von Volker Seifert

Joseph Haydns (* 31. März oder 1. April 1732 in Rohrau, Erzherzogtum Österreich; † 31. Mai 1809 in Wien) Symphonie Nr. 73 in D-Dur, unter dem Beinamen „La Chasse“ bekannt, entstand in den Jahren 1782 bis 1785 für den Hof von Fürst Nikolaus Esterházy und ist weit mehr als eine bloße musikalische Darstellung einer Jagdszene. Sie ist ein kunstvoll komponiertes Spiegelbild der höfischen Jagdkultur des späten 18. Jahrhunderts, die in der europäischen Aristokratie nicht nur sportliche, sondern auch gesellschaftliche und zeremonielle Bedeutung besaß. Haydn versteht es, die Dynamik, Dramatik und Eleganz der Jagd in musikalische Form zu übersetzen und so eine klangliche Parallele zu den höfischen Jagdfesten zu schaffen.

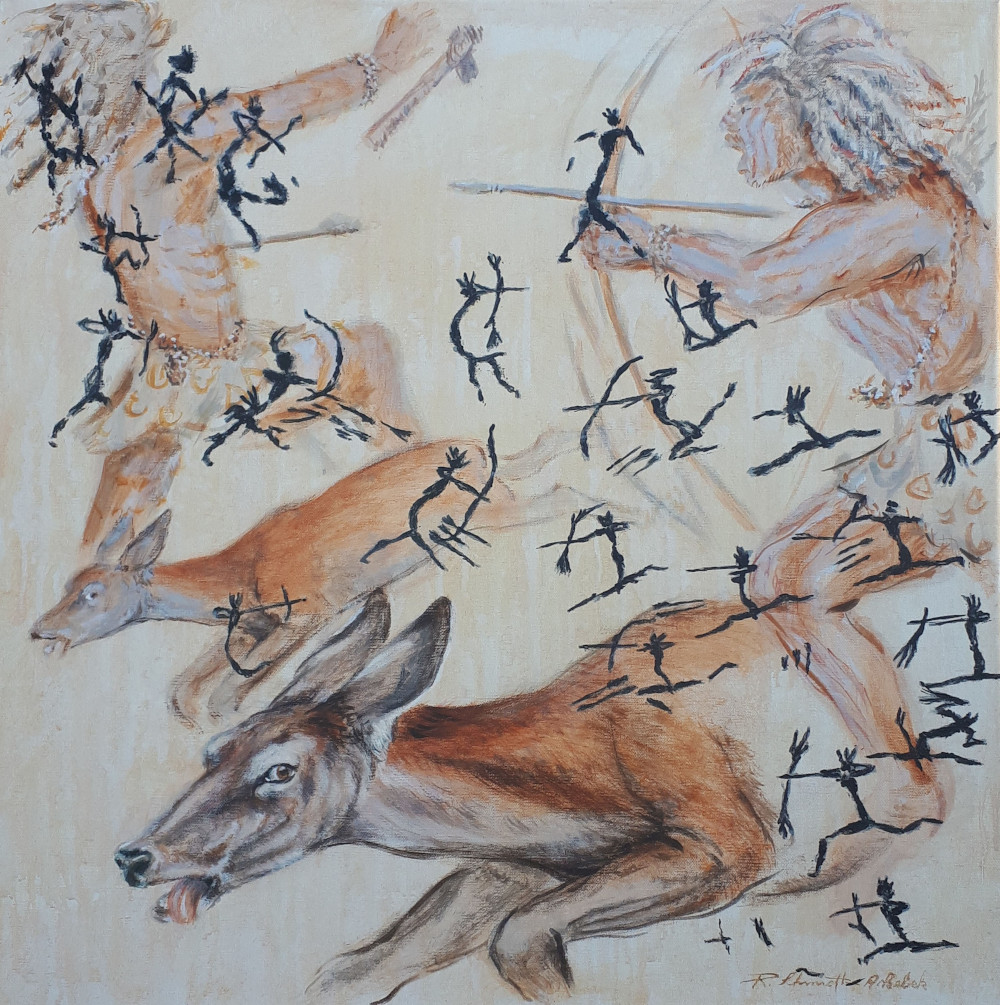

Von Rainer Schmidt-Arkebek (Bild) und Volker Seifert (Text)

Ein Hintergrund,

helle, naturfarbene Fläche,

so unschuldig wie das Papier,

auf dem wir unsere Vorstellungen ablegen.

Davor zwei Körper,

noch nicht ganz Mensch,

aber auch längst nicht mehr Tier.

Von Gert G. von Harling

Mit den Ausdrücken „Wahlabschuss“, „Notabschuss“, „Reduktionsabschuss“, „Ernteabschuss“ aber auch „Totalabschuss“ und „Fehlabschuss“ habe ich keine Probleme. Sie fallen unter den jagdlichen Sammelbegriff „Hege mit der Büchse“. Schwierigkeiten habe ich jedoch mit dem gängigen „Hegeabschuss“ unter der gleichen Kategorie. Die Definition ist klar: Ein Stück das wegen schlechter Entwicklung, Krankheit, Verletzung, Schwäche, hohen Alters leidet oder sich nicht vererben soll, soll im Rahmen der Hege bevorzugt erlegt werden, um den Wildbestand gesund zu erhalten.

Von Volker Seifert

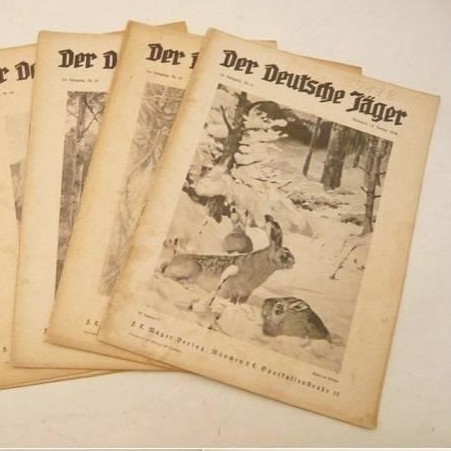

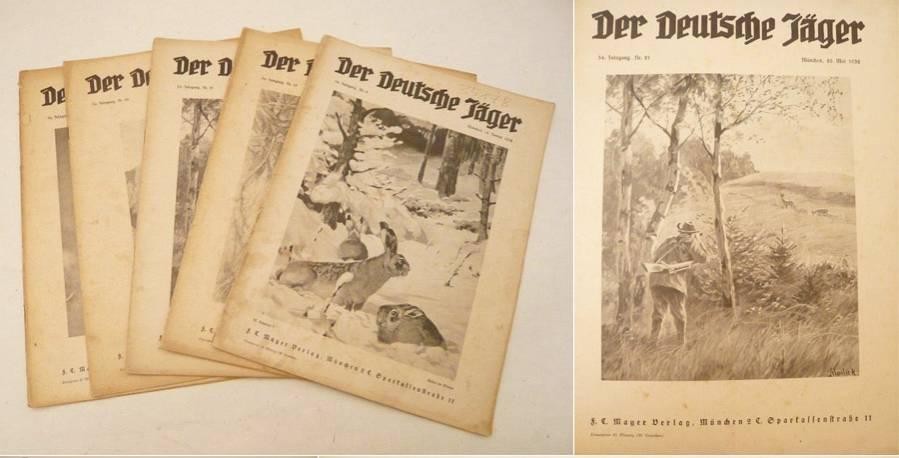

Wenn man die Seiten alter Jagdzeitschriften aufschlägt, öffnet sich ein Fenster in eine andere Welt. Der Deutsche Jäger von 1878, Die Pirsch und Wild und Hund in ihren ersten Nachkriegsjahrgängen – sie alle sind mehr als bedrucktes Papier. Sie sind Zeugnisse einer Kultur, in der Jagd nicht nur Handwerk war, sondern Ausdruck von Verantwortung, von Ethik, von Ästhetik. In den Zeilen finden sich nicht nur Revierberichte oder Schussstatistiken, sondern Miniaturen über das Leben des Wildes, Essays über Hegepflichten, kritische Auseinandersetzungen mit Brauchtum und Moral, gelegentlich ein Gedicht oder eine kleine Naturbeschreibung, die dem Leser den Atem der Wälder nahebringt.

Von Volker Seifert

In der bayerischen Kulturlandschaft hat sich seit zehn Jahren eine Bläsergruppe etabliert, die nicht nur musikalisch, sondern auch kulturell und pädagogisch bemerkenswert ist: Die Bayerischen Jungwölfe.

Von Volker Seifert

Wer heute die Straßen beobachtet – wobei der Begriff „Straßenbild“ bereits zu großzügig ist –, erkennt ein Panorama modischer Verwahrlosung, das selbst hartgesottene Kulturpessimisten noch vor wenigen Jahrzehnten für satirische Übertreibung gehalten hätten. Jogginghosen im Restaurant, Kapuzenpullis im Theater, Funktionsjacken in der Kirche: Die Gegenwart zeigt einen Menschen, der seinen eigenen Anspruch längst aus den Augen verloren hat und dessen Kleidung nur noch eines signalisiert – die völlige Abwesenheit von Haltung.

Von Gert G. von Harling

Allzeit guten Anblick hatte mal eine andere Bedeutung

Achtung: Kitzrettung!

Der Einsatz von Drohnen durch Jäger kann zukünftig zu großen Problemen führen. Urteile zum Thema „Mähtod“ bewegen sich von Freispruch über Geld- bis hin zu Freiheitsstrafen. Die Gründe, weswegen Rehkitze getötet oder verstümmelt werden, sind vielfältig: Unwissenheit, Zeitnot, Gleichgültigkeit oder schlecht ausgebildete Hunde, Unfähigkeit oder mangelnde Kooperation bzw. Absprache zwischen Jäger und Landwirt.

Von Volker Seifert

In den sanften Hügeln und historischen Revieren Frankreichs erklingt seit Jahrhunderten der unverwechselbare Ton der Trompe de Chasse und des cor de chasse. Die Académie Trompe & Cors (ATC) hat es sich zur Aufgabe gemacht, dieses klingende Erbe zu bewahren, zu fördern und zugleich neu zu beleben. Gegründet 2021, vereint sie Musiker, Pädagogen und Instrumentalisten, die in der Tradition der vénerie ebenso verwurzelt sind wie in der zeitgenössischen Interpretation jagdmusikalischer Kunst.

Die Akademie bildet Sonneurs und Hornbläser aus, führt Workshops und Meisterkurse durch und initiiert musikalische Projekte von höchster Qualität. Besonders hervorzuheben ist das Europäische Jagdhorn-Ensemble, ein Zusammenschluss führender Musiker aus mehreren Ländern, das die Trompe- und Hornmusik über die Grenzen Frankreichs hinaus trägt. Jedes Konzert, jede Aufführung ist mehr als Musik: Es ist ein Erlebnis, das die Sinne für die enge Verbindung von Natur, Jagd und künstlerischem Ausdruck öffnet.

Die ATC fördert darüber hinaus die Komposition neuer Werke und sorgt für die Dokumentation historischer Stücke, wodurch sie die handwerkliche und klangliche Tradition der Instrumente lebendig hält. Ihre Arbeit trägt dazu bei, dass die Trompe de chasse und das Jagdhorn nicht nur als praktische Instrumente der Jagd verstanden werden, sondern als klingende Zeugnisse einer reichen europäischen Kulturgeschichte.

Für Liebhaber der Jagdmusik ist die Académie Trompe & Cors heute ein unverzichtbarer Bezugspunkt. Sie verbindet künstlerische Exzellenz mit tiefem Respekt vor der Tradition und öffnet die Tore zu einer Welt, in der jede Fanfare, jeder Ton und jede Harmoniefolge die Geschichte, den Geist und die Leidenschaft der Jagd erzählend in Szene setzt. Wer einmal einem Ensemble der ATC lauscht, spürt, dass hier nicht nur Musik erklingt – hier lebt die Jagdkultur in jedem Ton weiter.

Von Volker Seifert

Johann Gottlieb Fichte, ein bedeutender deutscher Philosoph des späten 18. und frühen 19. Jahrhunderts, entwickelte in seiner Philosophie einen Begriff der Natur, der nicht nur die Welt der Erscheinungen umfasst, sondern auch tief in die Beziehung zwischen Subjekt und Objekt eingebunden ist. Der Naturbegriff bei Fichte ist nicht statisch, sondern dynamisch und wird eng mit dem menschlichen Bewusstsein und dem Prozess des Handelns verknüpft. Im Hinblick auf die Jagd kann dieser Naturbegriff dazu dienen, das Verständnis von Mensch und Natur sowie ihre wechselseitige Beziehung zu reflektieren.

Von Volker Seifert

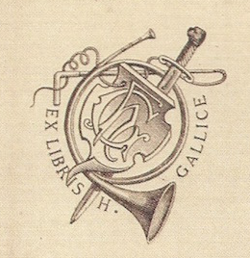

Die großen Jagdbibliotheken Europas – Auftakt einer Reihe

Mit diesem Beitrag beginnt eine Reihe über bedeutende historische Jagdbibliotheken – Sammlungen, die nicht nur Bücher vereinten, sondern auch den Geist und die Kultur der Jagd über Jahrhunderte hinweg bewahrten. Sie sind Zeugnisse einer Zeit, in der Jagd weit über das praktische Waidwerk hinausging und als Teil von Bildung, Kunstsinn und gesellschaftlichem Selbstverständnis galt. Den Auftakt bildet eine der berühmtesten französischen Privatsammlungen: die Bibliothèque de M. Henri Gallice.

Von Gert G. von Harling

Allzeit guten Anblick hatte mal eine andere Bedeutung

Töten, Technik, Theorie und Tiere

Jagd ist etwas Archaisches. Töten gehört dazu. Tiermanagement bedeutet notgedrungen auch Töten. Jäger müssen demzufolge auch töten. Schießen nimmt bei vielen von ihnen einen immer größeren Platz ein. Sie glauben zwar, sie seien auch Jäger, doch sie töten nicht selbst, nicht direkt, sie lassen von der Technik töten und sind lediglich noch Zuschauer dabei, die Jagd verkommt zu einer Fernbedienungsaktion und einem Wettkampf zwischen Technik und Kreatur anstatt zwischen Mensch und Tier.

Von Wildmeister Dieter Bertram

Die Legende von Hubertus hat sich bis heute nicht geändert. Dringen die Hubertus-Messen und ihre Festansprachen noch in die Regierung?

Während in Nationalparken dem Borkenkäfer tausende Hektar Wald geopfert werden? Während die Partei der Grünen sich für einen besonderen Schutz von wilden Hunden und Katzen einsetzt, scheint es sich bei unserem Schalenwild um besonders geringwertige Tiere zu handeln, die nicht einmal den Mindestschutz des Gesetzes verdienen: Jagdverbot in der Setz- und Aufzuchtzeit.

Von Volker Seifert

Die Botschaft der Wildtiere in Hamburg ist eine Gründung der Deutschen Wildtierstiftung und versteht sich als ein Ort der Begegnung zwischen Mensch und Natur – mitten in der Stadt. Sie lädt dazu ein, die faszinierende Vielfalt heimischer Wildtiere zu entdecken, ihr Verhalten zu verstehen und ihren Lebensraum zu schützen.

Mit Ausstellungen, Führungen, Bildungsangeboten und Naturerlebnissen möchte die Botschaft das Bewusstsein für die Bedeutung von Wildtieren im städtischen Raum stärken. Sie zeigt, dass Füchse, Igel, Eichhörnchen, Vögel und viele andere Arten wertvolle Mitbewohner sind, die zu einer lebendigen und gesunden Stadt beitragen.

Von Volker Seifert

Am 30. März 2025 verstarb im Alter von 92 Jahren Prof. Dr. Reinhold R. Hofmann, Gründungsdirektor des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung (Leibniz-IZW) und erster Professor für Interdisziplinäre Zoo- und Wildtierkunde in Deutschland.

Von Volker Seifert

Der Naturbegriff bei Johann Wolfgang von Goethe ist tief verwurzelt in seiner philosophischen und künstlerischen Weltsicht. Er hat die Natur nicht nur als ein objektiv fassbares System verstanden, sondern auch als ein lebendiges, dynamisches und sich ständig wandelndes Prinzip, das in enger Wechselwirkung mit dem menschlichen Geist und der menschlichen Erfahrung steht. In seinem Naturverständnis spielen sowohl poetische als auch naturwissenschaftliche Perspektiven eine zentrale Rolle. Goethe war ein Denker, der Naturwissenschaft und Kunst miteinander vereinte und die Natur als eine Quelle der Inspiration und des Wissens betrachtete. Die Natur war für ihn keine bloße Ansammlung von materiellen Phänomenen, sondern ein lebendiger Organismus, in dem Geist und Materie miteinander verflochten sind.

Von Volker Seifert

Seit Jahrhunderten feiern wir Jäger am 3. November den heiligen Hubertus als unseren Patron. Hubertusmessen, Parforcehörner, feierliche Prozessionen – all das ist fest im jagdlichen Brauchtum verankert. Doch haben wir uns je gefragt, ob dieser „Jagdheilige“ überhaupt ein Jagdheiliger ist? Oder ob wir uns nicht vielleicht einen Heiligen zu eigen gemacht haben, der mit der Jagd eigentlich abgeschlossen hat?

Die Legende ist eindeutig: Hubertus jagte leidenschaftlich, ja maßlos, bis ihm an einem Karfreitag ein Hirsch erschien – mit einem Kreuz im Geweih. Dieses Erlebnis erschütterte ihn so sehr, dass er die Jagd aufgab, Buße tat und Bischof wurde. Mit anderen Worten: Hubertus wurde gerade dadurch heilig, dass er nicht mehr jagte. Seine Bekehrung war eine Abkehr von der Jagd, nicht ihre Weihe.

Von Gert G. von Harling

Allzeit guten Anblick hatte mal eine andere Bedeutung

Seriöse Zielfernrohre für seriöse Jäger - allzeit guten Anblick hatte mal eine andere Bedeutung

Das Geschäft mit dem „edlen Waidwerk“ boomt. Kaum eine Jagdzeitschrift, in der nicht Jagdschulen ihre Dienste anpreisen. Längere Ausbildungszeiten sind - Zeit ist ja schließlich Geld - passé. In einem 14tägigen Kompaktkurs wird eher gelehrt, wie man effektiv Beute macht, Erfahrungen für erfolgreiches Überlisten des Wildes mit eigenen Sinnen und körperlichem Einsatz, um ursprünglich zu jagen, wird kaum noch vermittelt. Um die Jägerprüfung zu bestehen, ist in erster Linie Auswendiglernen angesagt. Die erfolgreichen Absolventen mit der frisch erworbenen Lizenz zum Töten, trifft man dann auf den herbstlichen Gesellschaftsjagden in elegantem Outfit und nach dem neuesten Stand der Technik ausgerüstet, wo sie schießen dürfen was freigegeben ist und vor die Büchse oder Flinte kommt, vom Reh bis zum Rothirsch.

Von Dr. Georg Urban

Alaska, im Mai 1977

Als mein Vater gegen Ende seiner Jägerkarriere sich nochmals belohnen wollte, entschied er sich für einen „Frühjahrs-Grizzly“ in Alaska. Er nahm mich mit; auch ich hatte einen „Tag“ frei. Die Jagd erfolgte vom Boot aus und sollte Bären gelten, die mit den Pranken die abgelaichten Lachse fangen. Ich schoss gleich anfangs einen Schwarzbären, während sich Vaters Jagd dahinzog.

Von Volker Seifert

Accademia di Sant’Uberto ist eine in Italien einzigartige Institution, die sich der Erforschung, Bewahrung und zeitgemäßen Vermittlung der höfischen Jagdkultur widmet. Ihr Sitz befindet sich in der Nähe von Turin, einer Region, die seit dem 17. Jahrhundert eng mit der Geschichte des Hauses Savoyen und dessen prachtvoller Residenzen verbunden ist.

Von Volker Seifert

Albertus Magnus (auch Albertus Theutonicus, Albertus Coloniensis; Albert der Große, Albert der Deutsche; gelegentlich auch fälschlich Albert Graf von Bollstädt und Albertus Magnus von Bollstädt genannt; * um 1200 in oder bei Lauingen an der Donau; † 15. November 1280 in Köln) war ein deutscher Dominikanermönch, Philosoph und Theologe, der besonders für seine umfangreichen Schriften zur Naturphilosophie bekannt ist. Er gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der scholastischen Philosophie des Mittelalters und hatte einen tiefen Einfluss auf die Entwicklung der Naturwissenschaften und die mittelalterliche Auffassung von Natur und deren Zusammenhang mit der göttlichen Ordnung. In seiner Betrachtung der Natur spielt der Begriff der „Natur“ eine zentrale Rolle, und Albertus’ naturphilosophische Ideen beeinflussten auch praktische Tätigkeiten wie die Jagd. Eine detaillierte Auseinandersetzung mit seinem Naturbegriff und dessen Anwendung auf die Jagd eröffnet interessante Perspektiven auf die mittelalterliche Auffassung von Mensch, Tier und Umwelt.

Von Dieter Stahmann

Gegenüber dem ursprünglichen Ziel der Wildbret-Gewinnung ist heute die Jagdleidenschaft die primäre Motivation der Jagd. Für den leidenschaftlichen Jäger steht deshalb die Jagd selbst mit allen ihren Handlungen und Eindrücken als Erlebnis im Vordergrund, nicht das Töten des Tieres, das nur den Abschluss der Jagd darstellt, wie schon Ortega y Gasse festgestellt hat. Erleben bedeutet von etwas betroffen oder beeindruckt werden, etwas auf sich wirken lassen, etwas durchmachen, durchleben oder erfahren. Erleben kann auch ein Bewusstseinsvorgang sein, in dem der Mensch einen wesentlichen Zug des Daseins, eines Gegenstands, Zustands oder Geschehens in seinem ganzen Bedeutungsgehalt und seiner Sinnschwere erfasst – er lernt die Welt und der Jäger die Natur durch das Erleben kennen. Allerdings muss der Jäger dazu auch geistig bereit sein. Wie sagte doch Friedrich von Gagern: „Aufs Erleben, immer nur auf den Geist und die Gnade des Erlebens kommt es an.“ In der DJV-Grundsatzerklärung heißt es: „Jagd ist tiefes Erleben der Natur“.

Von Gert G. von Harling

Allzeit guten Anblick hatte mal eine andere Bedeutung

Nicht alles, was technisch möglich ist, ist ethisch vertretbar

Schon Hermann Löns hatte Angst vor der Über Technisierung der Jagd, befürchtete, ihre Ursprünglichkeit und ihr Zauber gingen verloren, und Ortega y Gasset schreibt: „In der Begegnung von Mensch und Tier gibt es eine feste Grenze, wo die Jagd aufhört, Jagd zu sei,n und zwar eben dort, wo der Mensch seiner ungeheuren technischen, also rationalen Überlegenheit über das Tier freien Lauf lässt. Ein guter Jäger wird vor der Tötung eines jeden Lebewesens Zweifel haben und die Stimme seines Gewissens hören. Außerdem sind Jäger besonders zur Moralität gezwungen, da sie ihrem Handeln Grenzen setzen müssen. Tun sie das nicht, vernichten sie das Wild und dessen Lebensräume, schaffen sie sich selbst ab“. Der spanische Philosoph sagte ebenfalls, dass es dem Sportsmann, also dem Jäger, überhaupt nicht um den Tod des Tieres geht, sondern vielmehr darum, was er unternehmen muss, um ihn zu erreichen: „Ich töte, um gejagt zu haben“, aber da widerspreche ich dem großen Philosophen. Ich muss nicht unbedingt töten, um gejagt zu haben. Für mich kann ein Jagdtag, ein Ansitz oder eine Pirsch auch erfolgreich gewesen sein, wenn ich nichts geschossen habe. Ich kann auch gejagt haben ohne zu töten und erzwinge meinen Jagderfolg nicht, in dem ich ihn der Technik überlasse, sondern setze mich körperlich, geistig, mental ein, auch wenn das Ziel dann nur unter Strapazen oder gar nicht erreicht wird. Es ist schließlich befriedigender, eine größere Herausforderung, sich mit wenigen Hilfsmitteln zu beweisen. „The hunt starts within the last thirty yards,“ sagt man in England.

Von Volker Seifert

Das Volkslied „Ein Männlein steht im Walde“ gehört zu den bekanntesten Kinderlieder im deutschen Sprachraum. Auf den ersten Blick wirkt es wie ein schlichtes Rätsellied, doch seine kulturelle Bedeutung reicht weit darüber hinaus. Entstanden ist es 1843 aus der Feder von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben, der mit wenigen, eindrücklichen Versen ein Naturbild zeichnete: „Ein Männlein steht im Walde, ganz still und stumm, es hat vor lauter Purpur ein Mäntlein um“*¹. Schon diese poetische Beschreibung hebt die Hagebutte aus der alltäglichen Wahrnehmung heraus und verleiht ihr eine geheimnisvolle Gestalt.

Von Volker Seifert

Einleitung

Die Philosophie Martin Heideggers (* 26. September 1889 in Meßkirch; † 26. Mai 1976 in Freiburg im Breisgau) hat die moderne Debatte um das Sein, das Leben und den Tod maßgeblich geprägt. Während seine Analysen in Sein und Zeit (1927) die Endlichkeit des menschlichen Daseins in den Mittelpunkt stellen, bleibt die Frage nach dem Tod des Tieres nur indirekt angesprochen. Gerade im Kontext der Jagd, in der das Tier vom Menschen getötet wird, ergibt sich eine besondere Spannung: Welche ontologische Stellung nimmt der Tod des Tieres ein, wenn Heidegger den Tod doch primär als existenzial versteht? Und was bedeutet es, wenn der Jäger über das Leben und Sterben des Tieres entscheidet?

Von Gert G. von Harling

Allzeit guten Anblick hatte mal eine andere Bedeutung

Jagd mit Erfolgsgarantie - Es lebe das edle Waidwerk!

Die Spannung, ob und wann Wild austritt, die Erwartung, wenn es in der Nähe bricht, die Anspannung, wenn Laute nicht sofort identifiziert werden können, beflügeln die Fantasie des Jägers und verursachen Jagdfieber. Erwartungen und Vorfreude auf der Jagd steigen mit der Ungewissheit. Warten auf durch Drohnen sicher geortetes Wild hat Parallelen mit eingestellten Jagden. Sitzt der Jäger nur kurze Zeit am Feldrand und weiß er bereits, wo wie viele Sauen stecken und wann sie die Deckung verlassen werden, ist die (An-)Spannung nicht so groß, wie zwei Stunden ungewisses Lauern, Zweifeln, Hoffen.

Von Volker Seifert

Im Landkreis Offenbach sorgt der Einsatz eines privaten Dienstleistungsunternehmen zur Schwarzwildbekämpfung für erhebliche Kontroversen. Beauftragt wurde die ProSchutz GmbH, die für mehrere hunderttausend Euro Wildschweine erlegen sollte – im Revier eines Pächters, der von der Aktion weder informiert noch einbezogen wurde. Das Ergebnis: lediglich 32 Tiere. Die ProSchutz GmbH setzt modernste Technik ein, darunter Drohnen für Monitoring, Kitz- und Kadaversuche, und versteht sich als jagdlich geführte Organisation für professionelles Wildtiermanagement.

Von Volker Seifert

Inhalt & Zielsetzung

Mit Wolf und Mensch am Frühstückstisch widmet sich Lipps einem emotional und politisch aufgeladenen Thema der Gegenwart: der Rückkehr des Wolfs nach Mitteleuropa. Einst ausgerottet, ist er inzwischen wieder ein fester Bestandteil unserer Landschaft – und damit auch unseres gesellschaftlichen Diskurses.

Seit 45 Jahren dem Zweck der Prüfung verpflichtet

Von Joachim Orbach

Am 23.Aug. 2025 wurde die 44. VSwP“Bergisches Land” vom VDD Niederrhein e.V. imAuftrag der BergischenArbeitsgemeinschaft Schweiß ( gegr. am 06.5.1980 in Engelskirchen, Berg. Schweiz )mit3 gemeldeten und 2 geprüften Hunden auf der 40-Stunden-Fährte ( 2 Rauhaarteckel ) und 4 gemeldeten Hunden auf der 20-Stunden -Fährte ( 1 Deutsch Drahthaar, 2 Große Münsterländer u. 1 Kurzhaarteckel ) ausgerichtet. Zur der in diesem Jahr erstmalig ausgeschriebenen VFsP gingen keine Nennungen ein.

Von Gert G. von Harling

Allzeit guten Anblick hatte mal eine andere Bedeutung

Nachtsuche statt Nachsuche

Manche technischen Neuigkeiten haben sich bereits auf unser jagdliches Wertgefüge ausgewirkt und es entwertet. Das Ergebnis mangelhafter jagdethischer Ausbildung und Erziehung in unserer verstädterten Gesellschaft, dazu gehört auch der Irrglaube, Hunde könnten durch Technik ersetzt werden, ist eine Verrohung im Umgang mit der Kreatur. Als Schweißhundführer kann ich ein Lied davon singen.

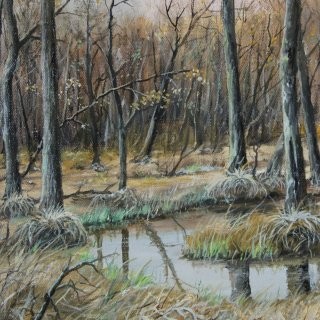

Bild: Rainer Schmidt-Arkebek / Text: Volker Seifert

Das Gemälde, das ich betrachte,

scheint aus einer fernen Zeit herübergetragen,

in der die Farben noch aus Erde und Harz

gemischt wurden.

Ein Mann in Lodenmantel sitzt auf einem Baumstumpf,

nicht ganz wie lebendig,

eher wie in einer starren, unverrückbaren Pose.

Die Bockbüchsflinte, seitlich an ihn gelehnt,

ist nicht länger Werkzeug,

sondern ein Zeichen,

das zugleich Distanz und Nähe zur Tat verrät.

Begegnungen – Erkenntnisse – Visionen

Wildmeister Dieter Bertram

„In großer Anerkennung und aufrichtiger Wertschätzung möchten wir uns bei Ihnen für Ihr langjähriges Engagement im Dienst der Jagd bedanken. Gerade in Zeiten zunehmender Herausforderungen – im Wildtiermanagement, im gesellschaftlichen Dialog oder im jagdpolitischen Raum – sind erfahrene und besonnene Stimmen wie die Ihre von besonderer Bedeutung.“

Von Volker Seifert

Thomas von Aquin (* kurz vor oder kurz nach Neujahr 1225 auf Schloss Roccasecca bei Aquino in Italien; † 7. März 1274 in Fossanova; auch Thomas Aquinas, „der Aquinat(e)“, ein mittelalterlicher Theologe und Philosoph, war eine der prägendsten Figuren der Scholastik und verfasste umfassende Werke, die versuchten, christliche Theologie mit der aristotelischen Philosophie zu verbinden. Sein Naturbegriff ist von zentraler Bedeutung für sein gesamtes Denken und spielt eine wichtige Rolle in seinen ethischen, metaphysischen und theologischen Schriften. Besonders in seiner „Summa Theologiae“ und „Summa Contra Gentiles“ behandelt er das Verhältnis des Menschen zur Natur, die Stellung der Tiere und die menschliche Herrschaft über die Welt.

Von Gert G. von Harling

Allzeit guten Anblick hatte mal eine andere Bedeutung

Saumäßig wenig Zeit - Zeit ist Geld

Die Jagd war immer ein Spiegel der Gesellschaft. In der Feudalzeit des Mittelalters musste alles aufwendig, pompös sein. So waren auch die Jagden organisiert - prunkvoll und luxuriös. Im Dritten Reich wurde großer Wert auf Herkunft, Rasse und Rekorde gelegt, der Trophäenkult rückte in den Vordergrund, und im Arbeiter- und Bauernstaat war die Jagd in erster Linie den Funktionären vorbehalten. Heute darf jeder, der einen gültigen Jagdschein besitzt, dabei sein, und alles soll effektiver, wirtschaftlicher, rentabler sein, auch Freizeit und Jagd werden entsprechend geplant. Glücklich der Schütze, der seine Aktivitäten nicht mehr nach dem Mondkalender richten muss. Er kann, wann immer er Lust verspürt, unabhängig von den mondbeschienenen Nächten, das Feuer auf die Kreatur auf dem Bildschirm eröffnen. Die Schweinesonne scheint das ganze Jahr hindurch, erhellt auch die dunkelste Nacht. Diese zeitliche Flexibilität sowie mangelnde Ausdauer, ungenügende körperliche Fitness, Konzentration, Erfahrung, Zurückhaltung kompensieren die in militärische Camouflage gekleideten Schützen mit Technik.

Von Volker Seifert

Noch vor wenigen Jahrzehnten gehörten Bücher von Autoren wie Hermann Löns, Oskar von Riesenthal, Ludwig Benindikt von Cramer-Klett oder Hans Friedrich Blunck in jede gut sortierte Bibliothek von Förstern, Jägern und naturverbundenen Lesern. Jagdliche Erzählungen, forstliche Abhandlungen und naturkundliche Beobachtungen waren nicht nur Fachlektüre, sondern auch Teil eines größeren kulturellen Kanons. Heute verstauben sie in Antiquariaten, werden in Bibliotheken ausgesondert oder finden höchstens als dekoratives Beiwerk in Landgasthöfen Platz.

Von Dr. Florian Asche

Mein Smartphone brummt und spuckt eine Kurznachricht aus. Zunächst öffne ich ein Foto von einem leeren Streckenplatz mit abgebrannten Schwedenfeuern. Nur am Rand liegen zwei Flecken mit Haaren. Dann kommt der deprimierende Text von einer fast wildfreien Drückjagd irgendwo in Norddeutschland. „Heute waren wir im Forstamt Wildex. Mit 50 Schützen und 20 Hunden lagen ein Kitz und einen Fuchs.“ Trauriger Smiley.

Wieder brummt es. „Bei Kleckersdorf war Drückjagd und es lag nicht eine einzige Sau auf der Strecke! Was war hier früher los?! Sic transit gloria mundi!“ Strebersmiley mit Brille.

Von Gert G. von Harling

Allzeit guten Anblick hatte mal eine andere Bedeutung

Wild hat ein Recht auf Ruhe

Wärmebildkameras, Restlichtverstärker, Nachtsicht- und Nachtzielgeräte, Verzeihung: „Wildbeobachtungsgeräte“, bringen enorme Unruhe ins Revier und sind, auch ausschließlich zum Beobachten eingesetzt, unbarmherzige Instrumente gegen das Ruhebedürfnis aller Tiere des Waldes. Zudem läuft jegliche Bejagung von wiederkäuendem Schalenwild mit Hilfe der Nachtsichttechnik dem Ruhebedürfnis allen Arten und dem Tierschutz zuwider. Die Dunkelheit als Schutzraum für das Wild ist ein natürliches Intervall, ein Ordnungsmerkmal der Schöpfung, das der Mensch zu achten hat. Werden dem Wild Rückzugsgebiete, Ruhe und Sicherheit geboten, wird es nicht zum Nachtwild, wird nicht „unsichtbar“, Kulturen und Waldverjüngungen würden nicht zu Notstandsgebieten.

Von Bertram Graf von Quadt

Wann genau der erste Mensch auf die Idee kam, das Fiepen der Gaiss nachzuahmen um damit einen Bock anzulocken, ist nicht bekannt. Aber es dürfte recht früh gewesen sein, denn erste Erwähnungen der Jagd mit dem Ruf auf das Reh tauchen schon bei den Minnesängern auf. Wolfram von Eschenbach gibt um 1210 im „Parzival“ bereits einen Hinweis darauf, und zwar im dritten Buch.

Von Volker Seifert

In der reichen Tradition jagdlicher Kulturgeschichte begegnen uns immer wieder Gestalten, deren Lebenswege Glaube, Naturverbundenheit und Verantwortungsbewusstsein vereinen. Eine davon ist Germanus von Auxerre (ca. 378–448), ein Bischof, der nicht nur durch seinen missionarischen Eifer und seine Bildung hervorstach, sondern auch als Jäger von edlem Gepräge galt – fest verwurzelt in der spätantiken Lebenswelt des gallorömischen Adels.

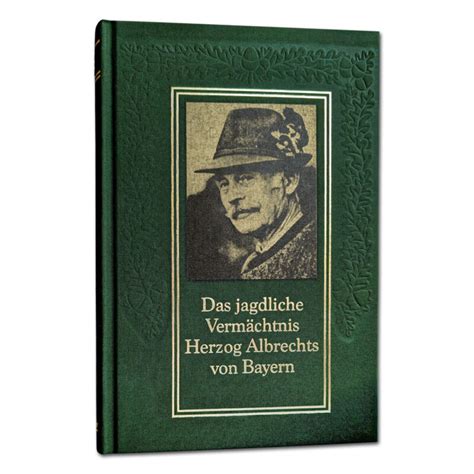

Buchvorstellung des Bertram Graf v. Quadt

Es gibt Bücher in meiner Bibliothek, die sind nicht nur schön und wichtig, sondern unersetzlich. Dazu gehört Das Jagdliche Vermächtnis Herzog Albrechts von Bayern. Er war mein Großvater. Erschienen kurz nach seinem Tod im Jahr 1997, entstanden war es allerdings in großen Teilen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Mein Großvater, der 1905 als zweiter Sohn des bayerischen Kronprinzen Rupprecht geboren wurde, hatte von klein auf Zugang zur Jagd und erfuhr viel seiner Ausbildung durch seinen Onkel, Herzog Ludwig Wilhelm in Bayern. Zudem hatte er – hochgeborenes Kind seiner Zeit – Zugang zu großen und größten Jagden in der ehemaligen Donaumonarchie. Er galt schon früh als einer der besten Schützen seiner Zeit und war jagdlich umfassend interessiert. Als er mit seiner Familie vor den Nationalsozialisten fliehen musste, organisierte er unter anderem im Exil das Hofjagdwesen des damaligen Königs von Jugoslawien. Man kann also mit einigem Recht behaupten, dass er als – wenn auch recht hochgeborener – Berufsjäger tätig war. So lautet der Untertitel des Vermächtnis auch Anleitung zur Führung großer und kleiner Jagdreviere.

Von Joachim Orbach

Das Oberbergische Land ist eine wald- und wasserreiche Mittelgebirgslandschaft und ist geprägt von kleinteiliger Landwirtschaft zwischen Rhein- und Sauerland, im Osten des Naturparks Bergisches Land (NRW) gelegen. Hier fand auch das Rebhuhn einst beste Lebensbedingungen vor, die sich aber im Laufe der Jahre leider geändert haben.

Von Gert G. von Harling

Allzeit guten Anblick hatte mal eine andere Bedeutung

Bei Anruf Mord

„Bei Anruf Mord“, nannte der Redakteur einer Jagdzeitschrift diese Entwicklung, als Wärmebildkameras in Verbindung mit Telefonen in Deutschland aufkamen, es ist an einem Kirrplatz verhältnismäßig einfach, eine Sau zu schießen, auch nachts – eine Sau von einer Kanzel aus schießen kann jeder, kaum ein Jäger aber kann noch eine am Leben lassen.

Von Volker Seifert

Ludwig Wittgenstein, einer der bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts, hat sich mit der Frage nach der Natur nicht in derselben Weise beschäftigt wie Philosophen wie Heidegger oder Schelling. Doch seine Philosophie, insbesondere in den beiden Hauptwerken „Tractatus Logico-Philosophicus“ (1921) und „Philosophische Untersuchungen“ (1953), bietet interessante Perspektiven auf den Begriff der „Natur“ und auf den menschlichen Umgang mit der Welt. Wittgenstein konzentrierte sich eher auf die sprachliche Bedeutung und die Art und Weise, wie der Mensch die Welt durch Sprache und Handlungen begreift. Auch wenn Wittgenstein kein explizites Werk über die Natur geschrieben hat, können wir seinen Naturbegriff durch seine philosophische Methodologie und die Analysen von Sprache und Bedeutung ableiten.

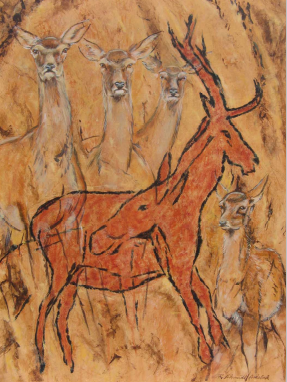

Bild: Rainer Schmidt-Arkebek / Text: Volker Seifert

Ein helles Braun, ein Grund, der alles trägt,

als wäre es der Boden, der die Zeit bewahrt,

ein warmes, lichtes Braun, das nichts verrät,

und doch die Bühne ist für das, was ward.

Von Gert G. von Harling

Allzeit guten Anblick hatte mal eine andere Bedeutung

Ein Fortschritt in der Zivilisation, ein Rückschritt in der Kultur

In Deutschland sind Schießen und technische Aufrüstung angesagt. Das „Hobby Waidwerk“ hat einen Hochstand an Technik und einen Tiefstand an Niveau erreicht. Statt mit Herz und Seele, mit persönlichem Einsatz zu jagen, wird mitunter über ausgeklügeltere Techniken diskutiert, um die repräsentative Trophäensammlung zu vergrößern, um nach gesellschaftlicher Anerkennung zu heischen oder um Schädlinge auszumerzen. Das „Grüne Abitur“ entwickelt sich zum käuflichen Statussymbol. Ein Handy kann heutzutage fast Jeder bedienen.

Anlässlich eines Gesetzesvorhabens des Landes Hessen zur bundesweiten Legalisierung von Nachtzieloptiken haben Wildmeister Dieter Bertram und Volker Seifert dem Innenausschuss des Bundestages eine Stellungnahme übermittelt.

Stellungnahme zum Gesetzesantrag des Landes Hessen

„Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Waffengesetzes – Aufnahme von Nachtzieltechnik“ (BR-Drs. 203/25)

Von Volker Seifert

Wachteln gelten in vielen Kulturen als Delikatesse: zartes Fleisch, reich an Eiweiß und geschätzt in der Wildküche. Doch was viele nicht wissen – unter bestimmten Umständen kann der Verzehr von Wachteln beim Menschen schwere Vergiftungserscheinungen hervorrufen. Dieses seltene Phänomen ist unter dem medizinischen Begriff Coturnismus bekannt.

Von Dr. Christine Miller

Wälder sind Sehnsuchtsorte. Wälder sind vielfältige Lebensräume mit ihrer jeweils eigenen Artenvielfalt oder -armut. Wälder werden oft als Kulissen ge- und missbraucht: als Schattenspender für sportliche Aktivitäten, als Partyraum oder als Wellnesszone. Und Wälder sind großflächig das Gewerbegebiet, manchmal Industriezone, der Forstindustrie. Aus dieser Gemengelage setzt sich unser individuelles Waldbild zusammen. Das gilt natürlich auch für Naturschutzorganisationen. Der Blickwinkel auf Wälder mag sich da zwischen verschiedenen Naturschutzvereinen unterscheiden. Wir orientieren uns als „Wildes Bayern e.V.“ in unserer Arbeit und Zielsetzung vor allem zwei Kriterien: Das Konzept von Wäldern als Lebensräume und wichtiges Element heimischer Biodiversität. Wälder sind für uns lebende Systeme, die mit ihrem eigenen Arteninventar mit anderen Systemen in Austausch stehen. Gerade die tierischen Bewohner von Wäldern verweben verschiedene Lebensräume miteinander: kleine Tiere meist auf kurze Distanz, große Arten, wie Huftiere verbinden Nährstoffkreisläufe und genetische Vielfalt zu einem großen und starken Gewebe, das trägt.

Von Volker Seifert

Die Figur des Iwan von Böhmen gehört zu jenen weitgehend im Dunkel der Überlieferung liegenden Heiligengestalten, deren historische Konturen schwer zu fassen, deren kulturgeschichtliche Bedeutung jedoch umso bemerkenswerter ist. Als regionaler Heiliger, der vor allem in den böhmisch-mährischen Grenzlandschaften vom späten Mittelalter bis in die frühe Neuzeit verehrt wurde, ist Iwan eng mit dem Komplex von asketischem Eremitentum, Waldleben und jagdnaher Frömmigkeit verbunden – ein Typus, der sich im slawischen Raum in ähnlicher Form auch bei Heiligen wie Iwan Rilski (Bulgarien) findet, jedoch in Böhmen eine eigenständige Prägung erfuhr.

Von Gert G. von Harling

Allzeit guten Anblick hatte mal eine andere Bedeutung

Als Jäger noch Jäger waren - vom edlen Waidwerk zum technischen Töten

Im Mittelalter, etwa bis Ende des 15. Jahrhunderts, galt Jagd auch als Freizeitbeschäftigung des Hohen Adels. Das höfische Waidwerk stellte in deutschen Landen besondere Ansprüche und verlief unter strengen Regeln. Es diente der Körperertüchtigung, stellte den Mut des Jägers auf die Probe und musste anstrengend und kunstvoll sein, um den hohen Ansprüchen der ritterlichen Waidmänner zu genügen. Wer mutig, stark und sportlich war, galt als guter Jäger. Die Zeiten sind Vergangenheit. Attribute, die einen hirsch- oder waidgerechten Jäger ausmachen, werden verdrängt oder haben sich gewandelt. Es ist nicht mehr das Messen der eigenen Sinne mit denen des Wildes oder des körperlichen Einsatzes zwischen Jägern und Gejagten, es ist eher ein Abschießen der instinktgetriebenen angelockten Kreatur. Das alte Waidwerk, ehemals eine Kunst, eine naturverbundene Tätigkeit verkommt zu einer technischen Erfassungs- und Tötungshandlung.

Von Volker Seifert

Der Speierling (Sorbus domestica L.) zählt zu den seltensten einheimischen Baumarten Mitteleuropas. Als wärmeliebende Baumart mit hoher ökologischer und ökonomischer Wertigkeit ist er im forstlichen Kontext in Vergessenheit geraten – zu Unrecht. Dieser Beitrag gibt einen Überblick über die Merkmale, Nutzungsmöglichkeiten und Ursachen für seine heutige Seltenheit und wirbt für eine stärkere Berücksichtigung des Speierlings in der Waldbewirtschaftung.

Von Volker Seifert

Martin Heidegger (* 26. September 1889 in Meßkirch; † 26. Mai 1976 in Freiburg im Breisgau), einer der bedeutendsten Philosophen des 20. Jahrhunderts, hat in seinem Werk eine tiefgehende und komplexe Auseinandersetzung mit dem Begriff der „Natur“ geführt. Heideggers Naturbegriff ist im Kontext seiner gesamten Philosophie von entscheidender Bedeutung und steht in enger Verbindung mit seiner Existenzphilosophie, seiner Kritik an der metaphysischen Tradition und seiner Untersuchung der Beziehung zwischen Mensch und Welt. Die Jagd, als eine der ältesten menschlichen Tätigkeiten, kann in Heideggers Begrifflichkeit als ein spannendes Beispiel für die Auseinandersetzung des Menschen mit der Natur und der Welt verstanden werden. In dieser Abhandlung soll Heideggers Naturbegriff erläutert und seine Anwendung auf die Jagd näher betrachtet werden.

Von Volker Seifert

Baruch de Spinoza (geboren am 24. November 1632 in Amsterdam; gestorben am 21. Februar 1677 in Den Haag) war ein bedeutender Philosoph der frühen Neuzeit, dessen Werk eine radikale Neuausrichtung des Naturbegriffs darstellt. Seine Philosophie basiert auf einer monistischen Ontologie, in der die gesamte Wirklichkeit als eine einzige Substanz existiert, die er als Gott oder Natur (Deus sive Natura) bezeichnet. In seiner Ethik entwickelt er ein strikt deterministisches Weltbild, in dem alles Geschehen aus der Natur der Dinge selbst folgt. Dieser Naturbegriff hat weitreichende Implikationen, auch für den Umgang des Menschen mit der Umwelt und insbesondere mit der Jagd.

Von Volker Seifert

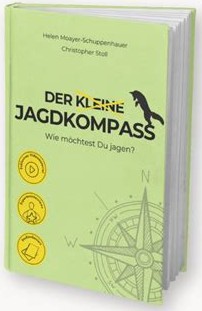

„Der kleine Jagdkompass. Wie möchtest du jagen?“ legen Helen Moayer-Schuppenhauer und Christopher Stoll ein außergewöhnliches und dringend notwendiges Buch vor. Es ist weder ein klassischer Jagdratgeber noch ein Fachbuch im üblichen Sinne – vielmehr handelt es sich um eine Einladung zur Reflexion, zur persönlichen Standortbestimmung in einer zunehmend kontrovers geführten Debatte um die Zukunft der Jagd.

Fünf Tage im Juni 2025 stehen in Hamburg ganz im Zeichen der Natur: Das erste Nature Writing Festival Deutschlands bringt in Lesungen, Gesprächen und Vorträgen aktuelle Entwicklungen und Themen rund um das traditionsreiche und zugleich neu auflebende Genre Nature Writing auf die Bühne.

Internationale Autor:innen aus Deutschland, Schweden, Österreich, Belarus, Großbritannien, den Niederlanden und der Schweiz präsentieren in einem abwechslungsreichen Programm ihre Perspektiven auf Natur und Umwelt. Den Auftakt bilden stimmungsvolle Abendlesungen. Es folgen drei thematisch fokussierte Festivaltage – der Abschluss: eine literarisch-naturkundliche Exkursion.

Von Volker Seifert

Während Hessen eine Bundesratsinitiative zur weiteren Ausweitung der Nachtzieltechnik auf den Weg brachte, sieht sich das Forum Lebendige Jagdkultur und der Steinfelder Kreis zu einer deutlichen Entgegnung veranlasst. Denn was unter dem Deckmantel „effizienter Wildschweinjagd“ verkauft wird, ist in Wahrheit ein weiterer Schritt in Richtung einer enthemmten, rein technischen Jagdausübung, die mit waidgerechter Hege wenig zu tun hat.

Die Vorstellung, künftig fest montierte Zielsysteme mit Infrarot-Aufhellern, Taschenlampen und sonstigen Leuchtmitteln an Jagdwaffen zu dulden, lässt nur einen Schluss zu:

Die Nacht wird zur Kampfzone.

Von Volker Seifert

Der Naturbegriff bei Friedrich Hölderlin, einem der bedeutendsten deutschen Dichter der Romantik, ist tief in der Philosophie und Ästhetik des 18. und 19. Jahrhunderts verwurzelt. Für Hölderlin war die Natur weit mehr als nur ein physikalisches Phänomen; sie war eine Quelle der Inspiration, ein Spiegel des Göttlichen und ein Ort der Verbindung zwischen Mensch und Welt. Der Naturbegriff bei Hölderlin kann als ein vielschichtiges, dynamisches Konzept verstanden werden, das nicht nur die äußere Welt umfasst, sondern auch eine tiefere metaphysische Dimension hat, in der der Mensch und die Natur miteinander verwoben sind. In dieser Abhandlung soll untersucht werden, wie Hölderlins Naturverständnis das Thema der Jagd beeinflusst und wie dieses Thema in seinem Werk sowohl als Symbol als auch als moralische und ästhetische Herausforderung fungiert.

Von Joachim Orbach

Der Werdegang künstlicher Wundfährten zur Ausbildung von Jagdhunden

Schnell verfügbare Informationen, rascher Wandel, Schnelllebigkeit und Vergänglichkeit prägen unsere Zeit. Was gestern noch galt, ist heute oft schon überholt – oder wird als „Schnee von gestern“ abgetan. Im Bemühen, mit neuen Entwicklungen Schritt zu halten, geraten die Werte früherer Generationen leicht in Vergessenheit. Dabei ist uns oft nicht mehr bewusst, dass unser heutiger Stand an Wissen, Technik und Kultur auf überliefertem Wissen gründet.

Von Volker Seifert

E-Dur-Fuge

Die Jagd beginnt,

ein einzelner Schritt,

wie der erste Ton,

klar, fast spielerisch,

doch schon mit der Last der Ordnung.

Von Volker Seifert

Der Naturbegriff bei Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, ab 1808 Ritter von Schelling (* 27. Januar 1775 in Leonberg, Herzogtum Württemberg; † 20. August 1854 in Ragaz, Kanton St. Gallen), einem zentralen Vertreter der deutschen idealistischen Philosophie, ist ein faszinierendes Thema, das sowohl seine metaphysische Systematik als auch seine ästhetischen und ethischen Vorstellungen umfasst. Schelling sieht die Natur nicht als bloße, mechanische Ansammlung von Materie und Prozessen, sondern als lebendige, sich selbst organisierende Einheit, die im Einklang mit dem Göttlichen steht. Dieser Naturbegriff hat tiefgreifende Implikationen, die sich auch auf Bereiche wie die Jagd übertragen lassen, wenn man die Jagd als eine menschliche Aktivität betrachtet, die mit der Natur und ihrem „Wesen“ in Beziehung tritt.

Von Volker Seifert

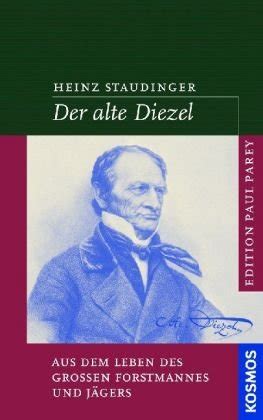

Heinz Staudingers Werk Der alte Diezel ist weit mehr als eine bloße Jagderzählung oder eine nostalgische Rückschau auf vergangene Tage im Wald. Es ist eine feinfühlige, atmosphärisch dichte Hommage an eine untergehende Welt der Forstwirtschaft, des jagdlichen Handwerks und der tiefen Verbindung zwischen Mensch und Natur.

Von Volker Seifert

Carl Maria von Webers (vollständiger Name Carl [Maria] Fri[e]drich Ernst [von] Weber; * 18. oder 19. November 1786 in Eutin, Hochstift Lübeck; † 5. Juni 1826 in London) Freischütz (UA 1821, Berlin) ist nicht nur ein Schlüsselwerk der deutschen Romantik, sondern zugleich ein Operntext mit starker thematischer Verwurzelung im deutschen Volks- und Naturbild. Im Zentrum steht das Milieu der Jägerschaft – ein Motivfeld, das weit über szenische Staffage hinaus eine tiefgreifende musikalische und dramaturgische Funktion übernimmt. Die vielfältige Verarbeitung jagdlicher Topoi in Webers Partitur reicht von klangmalerischer Illustration über symbolische Aufladung bis hin zur dramaturgischen Rahmung des gesamten Werks.

Von Volker Seifert

Ein Beitrag zur Kontemplation im jagdlichen Selbstverständnis

Die moderne Welt ist geprägt von einem tiefgreifenden Wunsch nach Kontrolle, Planbarkeit und technischer Verfügbarkeit. Dieser Drang durchzieht nicht nur Ökonomie und Wissenschaft, sondern auch unser Verhältnis zur Natur. Hartmut Rosa, Soziologe und Vertreter der sogenannten Resonanztheorie, hält in seinem Essay Unverfügbarkeit dagegen: Nicht Kontrolle, sondern Offenheit gegenüber dem Unverfügbaren sei der Schlüssel zu einem gelingenden Leben – und damit auch zu einem resonanten Weltverhältnis.1

Von Volker Seifert

Einleitung

Georg Wilhelm Friedrich Hegel (* 27. August 1770 in Stuttgart; † 14. November 1831 in Berlin) entwickelte eine umfassende Philosophie der Natur, die im Kontext seines idealistischen Systems steht. Sein Naturbegriff ist integraler Bestandteil seiner spekulativen Dialektik und bildet die Grundlage für eine Betrachtung der Natur als eine Entfaltung des Geistes (1). Die Jagd, als eine uralte menschliche Praxis, lässt sich vor diesem Hintergrund philosophisch deuten, indem man sie als eine spezifische Form der Beziehung des Menschen zur Natur analysiert.

Von Volker Seifert

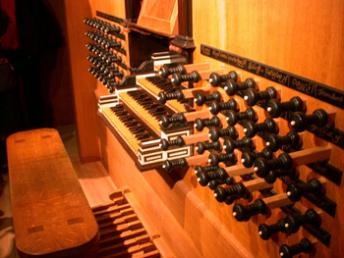

Johann Sebastian Bachs Arie „Schafe können sicher weiden“ (BWV 208, auch als „Jagdkantate“ bekannt) zählt zu den bekanntesten Beispielen barocker Liedkunst, die eine ruhige, pastorale Stimmung mit motivischer Klarheit verbindet. Die Übertragung dieses ursprünglich für Gesang und obligates Instrument (Flöte oder Oboe) mit Basso continuo komponierten Satzes auf Tasteninstrumente wirft zahlreiche Fragen auf, die über eine bloße klangliche Umsetzung hinausgehen. Sowohl Transkriptionen für Klavier als auch für Orgel stellen Versuche dar, Bachs Intentionen in den Rahmen moderner oder historischer Aufführungspraxis zu übertragen. Dabei zeigen sich deutliche Unterschiede in der Textur, Artikulation, Dynamikgestaltung und ästhetischen Wirkung, die der spezifischen Natur beider Instrumente geschuldet sind.

Von Volker Seifert

Johann Sebastian Bachs Arie „Schafe können sicher weiden“, ursprünglich konzipiert als Alt-Arie mit zwei obligaten Blockflöten und Basso continuo im Rahmen der Jagdkantate BWV 208, zählt heute zu seinen meistgespielten Werken. Ihre Popularität verdankt sich nicht zuletzt der Umsetzung in zahlreichen Bearbeitungen, unter denen die Klavierauszüge des 19. und 20. Jahrhunderts eine besondere Stellung einnehmen. Diese Bearbeitungen transformieren nicht nur das musikalische Material, sondern eröffnen auch neue ästhetische Deutungsräume. Eine musikwissenschaftliche Betrachtung des Klavierauszugs verlangt daher die Analyse der kompositorischen Essenz, die unter der klanglichen Reduktion weiterwirkt.

Von Volker Seifert

Johann Sebastian Bachs Kantate Was mir behagt, ist nur die muntre Jagd (BWV 208), gemeinhin als „Jagdkantate“ bezeichnet, entstand vermutlich 1713 anlässlich des Geburtstags von Herzog Christian von Sachsen-Weißenfels (* 23. Februar jul. / 5. März 1682 greg. in Weißenfels; † 28. Juni 1736 in Sangerhausen) . Es handelt sich um eines der frühesten erhaltenen weltlichen Vokalwerke Bachs und zugleich um ein charakteristisches Beispiel für seine Fähigkeit, höfische Repräsentation mit mythologisch-allegorischem Personal und musikalischer Erfindungskraft zu verbinden.

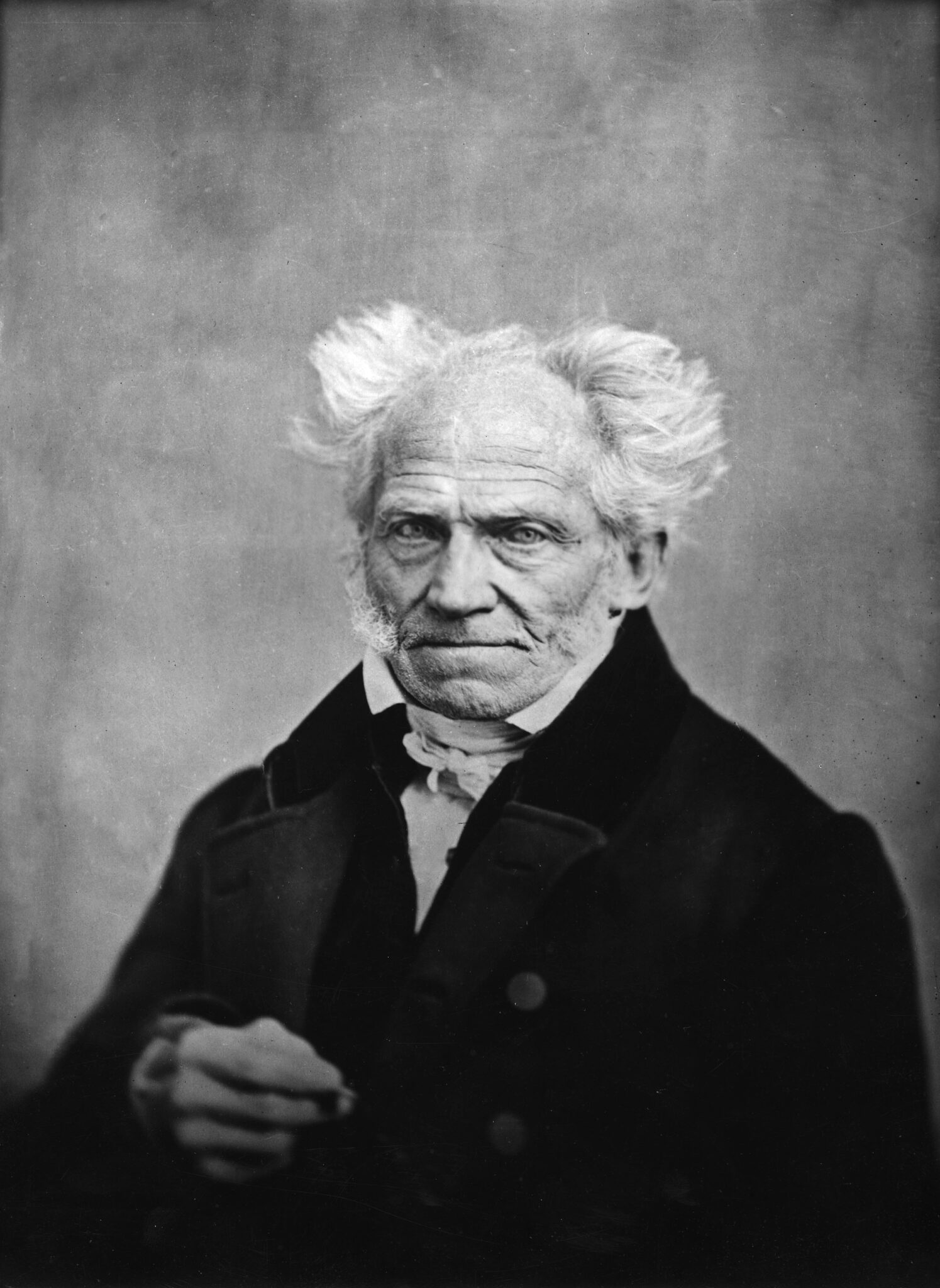

Von Volker Seifert

Arthur Schopenhauers Mitleidsethik basiert auf der Annahme, dass moralisches Handeln aus einem unmittelbaren Mitgefühl mit dem Leid anderer entspringt. Er sieht Mitleid als die einzige wahre moralische Triebkraft, die den Egoismus überwindet und zur Gerechtigkeit sowie zur tätigen Nächstenliebe führt. Doch diese Ethik ist nicht ohne Kritik.

Von Volker Seifert

Gert G. von Harlings Buch „Von Jägern und Gejagten“ bietet weit mehr als eine einfache Erzählung aus dem Jagdmilieu. Es verbindet kriminalistische Spannung mit tiefgehenden Reflexionen über die Veränderungen in der Jagdkultur und lädt den Leser zu einer nachdenklichen Reise ein.

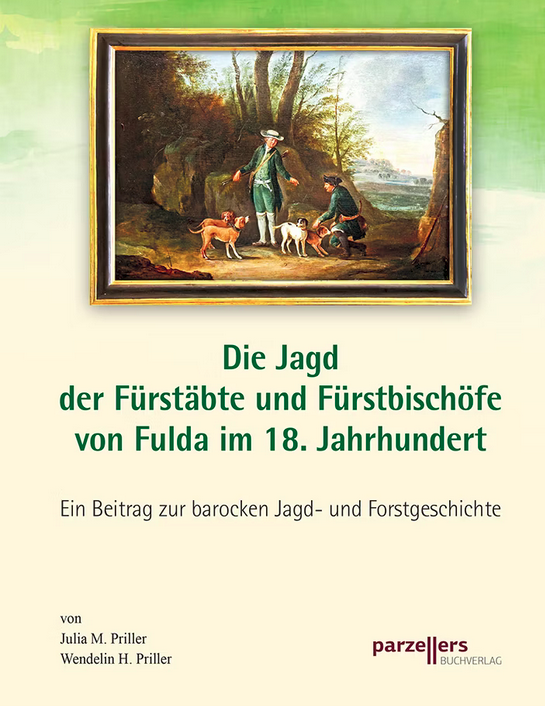

Von Julia M. Priller und Wendelin H. Priller

Auszug aus: Julia M. Priller und Wendelin H. Priller: Die Jagd der Fürstäbte und Fürstbischöfe von Fulda im 18. Jahrhundert. Ein Beitrag zur barocken Jagd- und Forstgeschichte. ( = 74. Veröffentlichung des Fuldaer Geschichtsvereins). Parzellers Buchverlag 2018, S. 30ff.

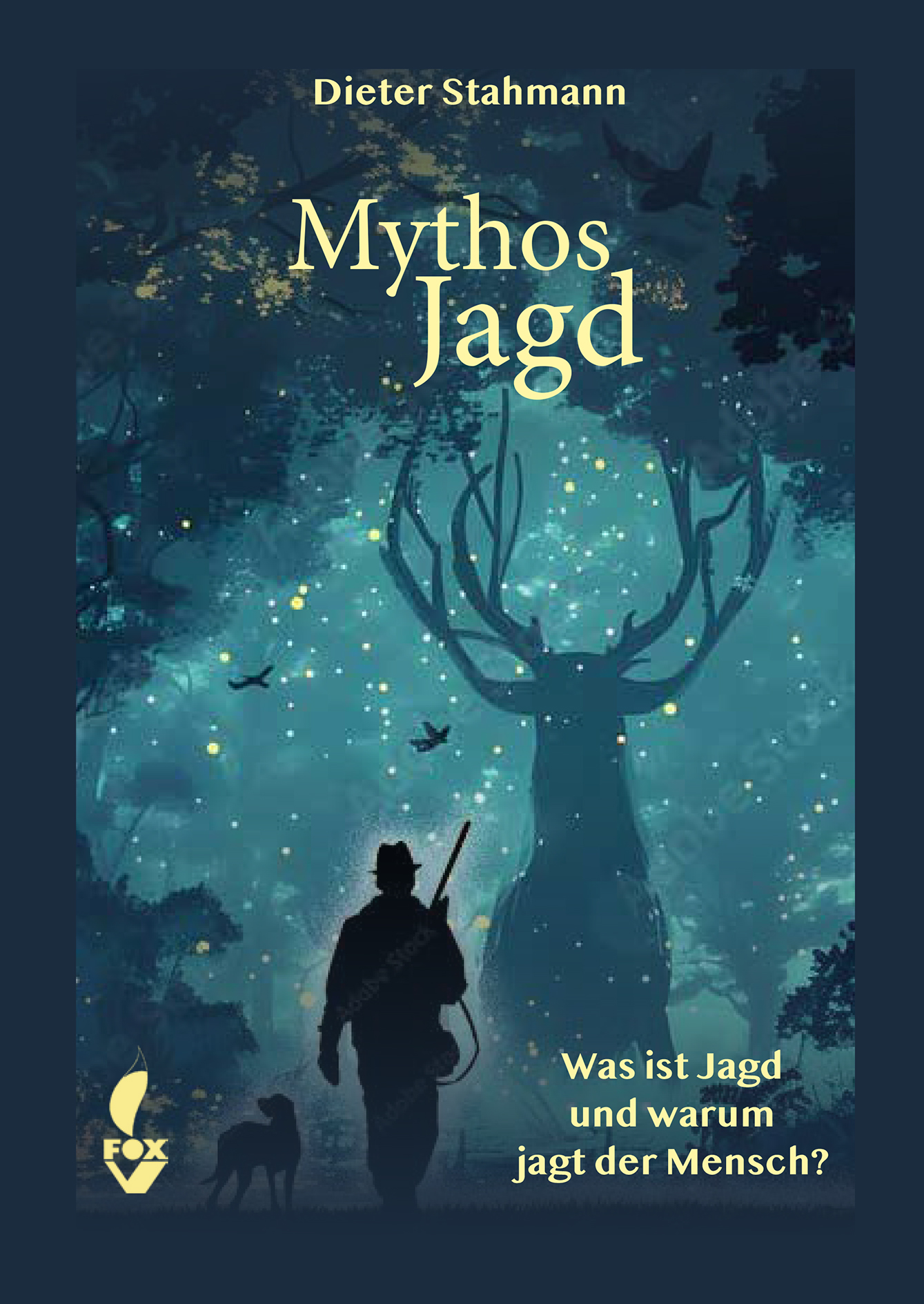

Von Volker Seifert

Dieter Stahmanns Buch "Mythos Jagd: Was ist Jagd und warum jagt der Mensch?" erschien 2024 im NWM-Verlag. Auf 76 Seiten setzt sich der Autor essayistisch mit der tief verwurzelten Beziehung des Menschen zur Jagd auseinander und beleuchtet sie aus verschiedenen Perspektiven.

Von Volker Seifert

1. Einleitung

Arthur Schopenhauer (* 22. Februar 1788 in Danzig; † 21. September 1860 in Frankfurt am Main) gilt als einer der bedeutendsten Philosophen des 19. Jahrhunderts, dessen Denken stark von Immanuel Kant und der indischen Philosophie beeinflusst wurde. Besonders seine metaphysische Konzeption des Willens und seine Ethik des Mitleids haben weitreichende Implikationen für das Naturverständnis und die moralische Bewertung der Jagd. In dieser Abhandlung wird zunächst Schopenhauers Naturbegriff erörtert, seine Mitleidsethik dargestellt und daraufhin untersucht, welche Konsequenzen diese für die Praxis der Jagd haben.

Von Volker Seifert

Wolfgang Lipps hat mit Die kürzeste Geschichte der deutschen Jagd ein Fachbuch vorgelegt, das nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch mit humorvollen Seitenhieben und pointierten Beobachtungen gespickt ist. Hier wird Jagdgeschichte nicht als dröge Abfolge von Jahreszahlen und Verordnungen präsentiert, sondern als eine amüsante Pirsch durch die Jahrtausende – mit feiner Ironie und scharfem Blick für Absurditäten.

Von Christoph Boll

Mit Beginn des neuen Jagdjahres am 1. April werden die meisten Jagdreviere verpachtet bleiben. Gelegentlich aber fragen sich Grundeigentümer als Inhaber des Jagdrechts, ob es für sie besser ist, die Jagd in eigener Regie zu halten.

Grundeigentümer und Waldbesitzer halten die Möglichkeit zur eigenen Ausübung des Jagdrechts offensichtlich zunehmend für besser, um die Jagdausübung in eigener Hand oder Regie zu behalten. Besser meint hier in aller Regel beutereicher. Das zielt dabei in erster Linie auf Reh und Hirsch. Hintergrund solcher Überlegungen zur Eigenbewirtschaftung in einer sogenannten Regiejagd sind fast immer Klagen über einen zu hohen Verbiss junger Bäume. Hinzu kommt der in einigen Regionen massive Anbau nachwachsender Rohstoffe und Energiepflanzen wie Mais. Er erhöht das Risiko von Wildschäden besonders durch Sauen massiv.

Von Volker Seifert

Immanuel Kant (* 22. April 1724 in Königsberg (Preußen); † 12. Februar 1804 ebenda) entwickelte einen philosophischen Naturbegriff, der sowohl in seiner theoretischen als auch praktischen Philosophie eine zentrale Rolle spielt. Während er in der „Kritik der reinen Vernunft“ (1781/1787) die Natur als einen Bereich der Kausalität beschreibt, entwickelt er in der „Kritik der Urteilskraft“ (1790) eine differenziertere Auffassung, in der die Natur nicht nur als mechanisches System verstanden wird, sondern auch als zweckmäßige Ordnung. Die Anwendung dieses Naturbegriffs auf die Jagd wirft spannende ethische und philosophische Fragen auf.

Von Volker Seifert

Zwischen den Zweigen,

ein Aufblitzen von Rot,

ein Schimmer im Laub.

Der Park erwacht,

und sie sind schon da,

kleine, flüchtige Schatten,

die den Rand des Morgens bewohnen.

Von Volker Seifert

José Ortega y Gasset (1883–1955) gilt als einflussreicher Denker der spanischen Philosophie, doch seine philosophische Bedeutung ist begrenzt. Seine Werke, insbesondere Der Aufstand der Massen, sind eher kulturkritische Essays als systematische Philosophie. Ortega y Gasset bewegt sich an der Schnittstelle zwischen Philosophie, Soziologie und Journalismus, ohne in einer dieser Disziplinen tief genug zu graben, um wirklich bahnbrechend zu sein.

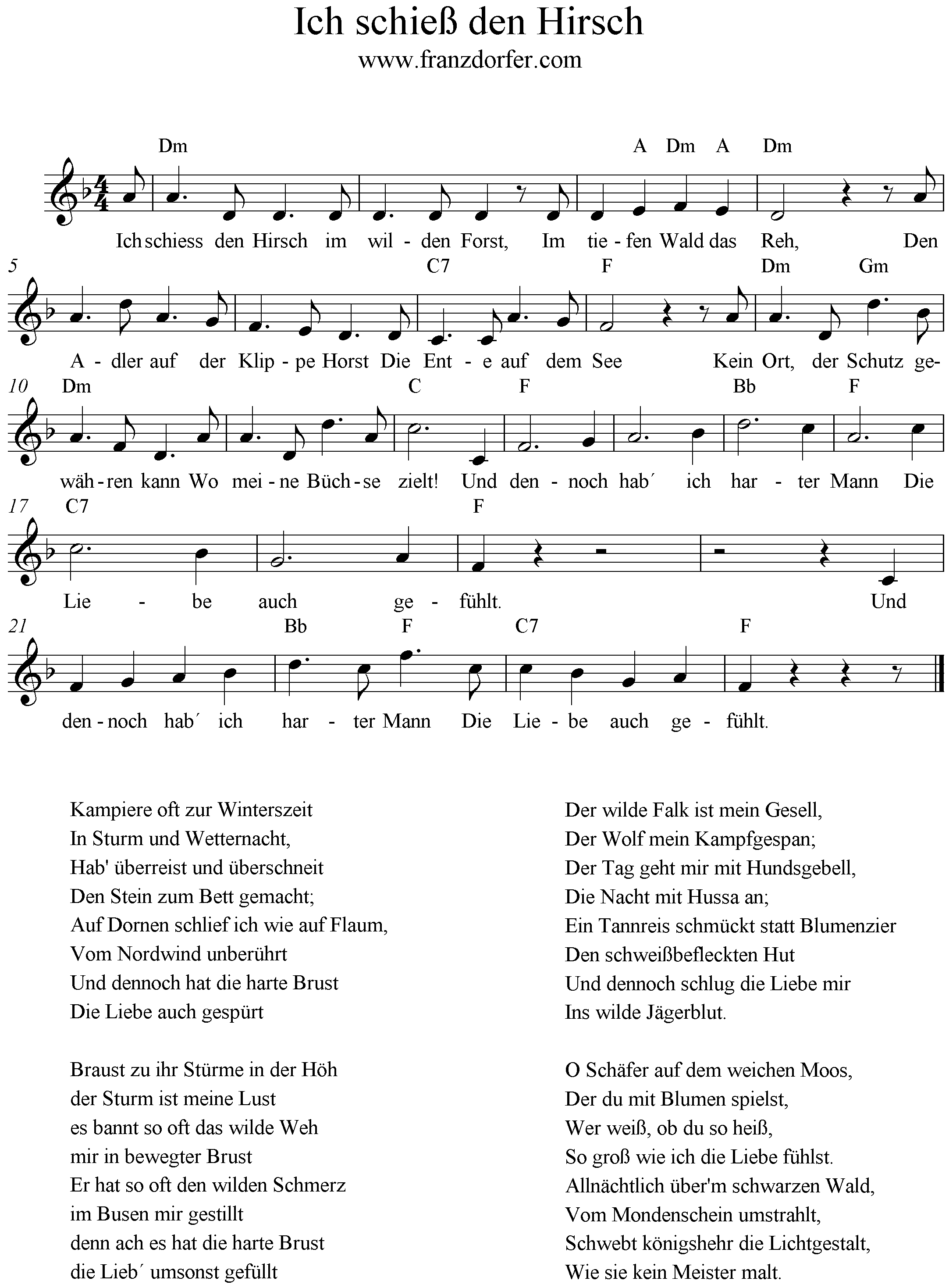

Von Wildmeister Dieter Bertram

Das Ende eines kleinen Gedichtbandes von Wildmeister Dieter Kromschröder schließt mit der folgenden, nachdenklichen Satire, in Umwandlung eines bekannten Jägerliedes:

Ich schieß den Hirsch am Futter tot,

sogar im tiefsten Schnee,

das Kahlwild in der größten Not,

vom Kitze weg das Reh.

Von Volker Seifert

Die Verbindung zwischen Nikolaus von Kues (Cusanus) (1401-1464) und der Jagd mag auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinen, da der große Denker der Renaissance primär als Theologe, Philosoph und Mathematiker bekannt ist. Doch bei näherer Betrachtung offenbart sich, dass zentrale Aspekte seiner Philosophie – insbesondere seine Vorstellungen von der coincidentia oppositorum (dem Zusammenfall der Gegensätze) und die Idee des menschlichen Strebens nach Erkenntnis – überraschend gut in den Kontext der Jagd eingebettet werden können. Die Jagd, verstanden als eine existenzielle Praxis und als symbolischer Akt, lässt sich als ein Spiegel für Cusanus' philosophische Kernideen deuten.

Von Joachim Orbach

Waidgerechtigkeit ist ein fester Bestandteil unserer Jagdkultur und daher müssen wir als Jäger auch immer gegenüber unserem Wild waidgerecht handeln, wenn wir nicht unsere Akzeptanz als Jäger verspielen wollen.

Zu diesem waidgerechten handeln gehört unverzichtbar die Nachsuche auf alles kranke Wild. Die Nachsuche auf krankes Niederwild ( Ausnahme Rehwild ) erfolgt überwiegend mit dem Verlorenbringer und auf alles kranke Schalenwild mit dem Schweißhund oder einem anderen für die Nachsuche geeigneten und geprüften Jagdhund. Es werden daher auch berechtigt entsprechende Anforderungen an die Hunde bzw. Gespanne gestellt. Die Nachsuche auf krankes Wild ( ob auf Ente oder Hirsch ) mit ungeeigneten Hunden ist Schund und auch nicht mit dem Tierschutz und dem Jagdgesetz vereinbar.

Von Volker Seifert

In der Reihe 'Schmuck-Trophäe-Dekoration' nimmt Rainer Schmidt-Arkebek einen jahrtausendealten Dialog in Wort und Bild wieder auf.

Diese dankenswerte Wiederaufnahme hat mich zu folgenden Betrachtungen inspiriert.

Die Grotte des Trois-Frères

In der Dunkelheit der Höhle,

wo das Licht nur zögernd tanzt,

liegt die alte Welt begraben,

doch spricht sie, flüstert,

aus Linien, Kratzern,

aus Farben,

die mit Händen und Herzen

gesetzt wurden.

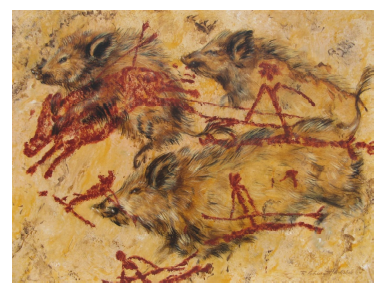

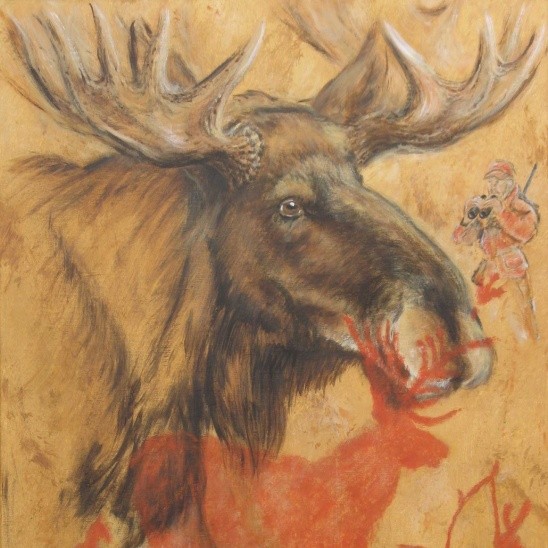

Von Rainer Schmidt-Arkebek

Die bis zu 30.000 Jahre alte steinzeitliche Kunst der Cro Magnon Jäger im Umkreis der frankokantabrischen Höhlenkunst in Kombination mit meiner Malerei, einem Jägerkünstler der Gegenwart.

Wie Generationen um Generationen vor uns sind auch wir Menschen heutzutage auf der Suche nach Wertschätzung und nach der Möglichkeit das Gelebte, d.h. die gelebte Zeit zu fixieren. Brauchen wir, wie die Jäger der Urzeit, eine Erinnerung im Sinne einer Trophäe und schaffen wir uns damit eine Bekundung unserer vermeintlichen Kraft oder Stärke?

Mir als Maler ist es möglich, Gelebtes und Erlebtes im Bilde festzuhalten.

Mit etwas Glück vielleicht auch für die Betrachter nachfolgender Generationen. Ganz sicher werden diese ein anderes Leben führen. Wie werden sich die Welt und das Lebensumfeld für die Menschen in der Zukunft verändert haben? Wie werden sie jagen oder werden sie noch jagen können?

Die Antworten bleiben offen.

Von Volker Seifert

Die Verbindung zwischen Heideggers Daseinsbegriff in seinem Werk "Sein und Zeit" von 1927 und der Praxis der Jagd mag auf den ersten Blick nicht unmittelbar einleuchten, doch in einer tieferen philosophischen Betrachtung offenbart sich eine interessante Schnittstelle. Heideggers Dasein, das er als das „Sein des Menschen“ beschreibt, ist nicht ein isoliertes, bloßes Existieren, sondern ein In-der-Welt-Sein, das untrennbar mit seiner Umgebung, seinen Beziehungen und seiner Geschichte verbunden ist. Diese Grundstruktur des Daseins als ein „wirdendes“ und „gewordenes“ Wesen, das ständig in die Welt hineinwirkt und von ihr beeinflusst wird, lässt sich in einer gewissen Weise auf die Jagd übertragen. Die Jagd als Praxis, die den Jäger in unmittelbare Beziehung zur Natur und zum Wild stellt, reflektiert Aspekte des Daseins, die mit der Welt und ihrem Sein verbunden sind.

Von Volker Seifert

Die Jagd in Mitteleuropa ist ein Thema, das sowohl emotionale als auch intellektuelle Spannungen erzeugt. Sie wird als uralte Praxis geschätzt und verachtet, als Teil der Kulturgeschichte und gleichzeitig als umstrittene Aktivität im Kontext moderner Naturschutzbestrebungen. Der Wert der Jagd für den Naturschutz ist daher eine vielschichtige Frage, die nicht nur biologische und ökologische, sondern auch ethische und soziale Dimensionen umfasst.

Dr. Bertram Georgii

Bis ins letzte Jahrhundert war die Sicht auf Tiere eine rein anthropozentrische. Zu verlockend für unseren Umgang mit Natur klang die Genesis 1,28 (der Lutherübersetzung zufolge): „Macht euch die Erde untertan und herrschet über die Fische des Meeres, die Vögel des Himmels, über das Vieh und alles Getier, das auf Erden kriecht“ - hier der Mensch als Krone der Schöpfung, dort das Tier als unbegrenzt nutzbare bloße Ressource.

Ein fatales Missverständnis! Aber tempi passati. Wie sieht es mit dem Verhältnis Mensch-Tier nach heutiger Auffassung aus? Hier der Versuch einer Antwort aus Sicht der Tierethik.

Von Rainer Schmidt-Arkebek

Die zunehmende Zahl der Menschen, die Expansion vor allem der Europäer in der Welt und nicht zuletzt die globale Industriealisierung sind die Ursache eines bis dahin nicht gekannten, menschengemachten Artensterbens.

Eines der jüngeren Beispiele ist die Ausrottung des flugunfähigen Riesenalken der Nordhalbkugel. Dieser Vogel wurde wegen seines Fleisches als Nahrung und auch wegen seines Fettes zur Trangewinnung abgeschlachtet und „verheizt“.

Die letzte verlässliche Sichtung dieser Art erfolgte im Jahr 1852.

Von Rainer Schmidt-Arkebek

Die von Testosteron/Schüben gesteuerten männlichen Protagonisten setzen sich artspezifisch mit ihrem Federschmuck, ihrem Gesang und ihren Waffen vor den begehrlichen Blicken der weiblichen Objekte der Begierde in Szene, So mancher Vogel muss bei dem Balzkampf um das Paarungsvorrecht gegen seine Rivalen und Mitstreiter Federn lassen.

Von Volker Seifert

Die Tür schließt leise, ein Atem im Frost,

hinter ihm Gläser, das Echo von Lachen.

Die Nacht noch betrunken, die Worte ein Trost,

doch hier draußen beginnt das Erwachen.

Von Wildmeister Dieter Bertram

Die Kinderwünsche und die der Erwachsenen auf eine weiße Weihnacht hatten sich erfüllt. Lange vor dem kalendarischen Winteranfang lag eine geschlossene Schneedecke im Sauerland.

Mein Lehrling und ich kamen seit Wochen gern unserer Pflicht als Heger nach, über den Hermann Löns ein kleines Gedicht geschrieben hat:

Von Volker Seifert

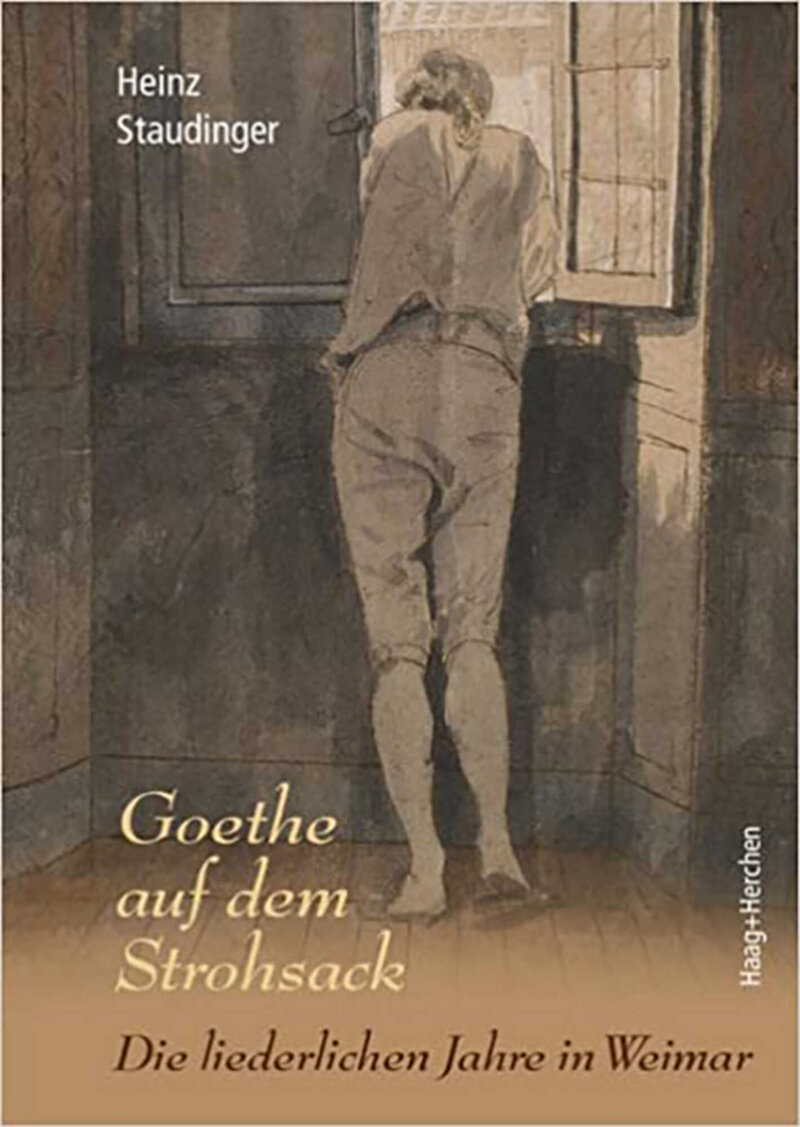

Heinz Staudingers „Goethe auf dem Strohsack“ ist eine ungewöhnliche, geradezu subversive Annäherung an den Titanen der deutschen Klassik. Was auf den ersten Blick wie ein akademischer Versuch anmutet, den Dichterfürsten von seinem Marmorsockel zu holen, entpuppt sich als liebevoll ironisches Porträt eines Menschen, dessen Alltagsleben und inneren Widersprüche uns näher sind, als wir zugeben wollen.

Von Erich Henn †

Was Jagdlyrik wollen kann

Die deutsche Jagdlyrik füllt keine Bände. Sie überzeugt nur als Lied und Volkslied. Höhepunkte dieser Liedlyrik sind die Arien und Chöre des „Freischütz“. Aber Max war ein Faust der Romantik, und der Hobel der Epochen ging über ihn und seine Zeit hinweg. Überall stoßen wir heutigen Jäger schon lange an Reviergrenzen, und mittlerweile müssen wir uns in Deutschland mit Restnatur begnügen.

Von Volker Seifert

Der Herbst spricht.

Blätter fallen, ein Schweigen der Bäume,

die Zeit, sich zu lichten,

im Wind das Sein enthüllt.

Von Christoph Boll

Eine Studie zeigt alarmierende Trends: Jagd verliert an Tiefe, Wissen und Engagement. Immer weniger Jäger sehen darin eine Lebensaufgabe – stattdessen wird Jagd zunehmend zum Hobby

Um die Zukunft von Jagd und Jägern ist es nicht gut bestellt. Zu diesem Ergebnis kam der Soziologe Prof. Dr. Werner Beutelmeyer in einer Untersuchung 2011. Darin beleuchtete der Leiter des renommierten Marktforschungsunternehmens Market Institut in Linz und Lehrbeauftragte an den Universitäten Innsbruck, Salzburg und Linz die Entwicklung der nächsten beiden Jahrzehnte. Nach mehr als der Hälfte der Zeit hat er seine Prognosen überprüft. Die Ergebnisse damals ließen aufhorchen und führten zu Diskussionen unter Jagdfunktionären. Die jetzigen Resultate geben dazu noch viel mehr Anlass. Denn unter dem Strich kommt dabei heraus, dass das Handwerk immer mehr verflacht und die Jagd zu einem Freizeitvergnügen, einem Outdoor-Event, verkommt.

Von Rainer Schmidt-Arkebek

Die Evolution hat eine wunderbare schier atemberaubende Vielfalt an Formen und Farben entstehen lassen. Ergänzt werden diese optischen Attribute durch die unterschiedlichsten und differenziertesten Gesänge und Verhaltensweisen der männlichen Vögel. Nester werden den Weibchen offeriert, oft kunstvoll gebaut, mit farbigen Steinen geschmückt, Zur Paarungszeit erfüllt ein Singen und Klingen die Welt. Während der Balz dient der zur Schau gestellte Federschmuck der Selbstdarstellung des werbenden männlichen Vogels bei dem Kampf um das Paarungsvorrecht, das bei der Wahl der Hennen von entscheidender Bedeutung ist. Die jüngeren Rivalen bleiben wegen ihrer noch nicht ausgereiften Federn und Waffen, den Krallen, Schnäbeln und Sporen, chancenlos.

Nationalerbe-Baum, Teil 7

Von Volker Seifert

Der Lindenveteran steht auf einer Anhöhe zwischen anderen Bäumen inmitten eines Areals mit 34 Weinkellern - es handelt sich um eine der 5 stärksten Winter-Linden in Deutschland. Das Alter wird geschätzt auf 400-450 Jahre. Nationalerbe-Baum seit dem 3.10.2024

Von Rainer Schmidt-Arkebek

Die Kopfwaffen der Geweih– und Hornträger haben bei der Selbstdarstellung und dem Imponiergehabe der Kämpfer eine große Bedeutung sowohl gegenüber den Gegnern aber auch für das weibliche Wild. Verlässt der schwächere Kontrahent danach nicht den Brunft– und Kampfplatz und stellt sich einem Kampf, so kann dieser durchaus blutig und tödlich für einen der Recken enden.

Von Joachim Orbach

Der Verein Wildes Bayern e.V. kann als Mitgliedsverein des Steinfelder Kreis zwei sensationelle Gerichtserfolge vor dem Österreichischen Verwaltungsgerichtshof ( VwGH ) und dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig erzielen. Hierzu kann man den Verein, aber insbesondere auch Frau Dr. Christine Miller beglückwünschen.

Von Gert G. von Harling

Ein Jagdfreund erzählte, dass er morgens im Bett als erstes die Todesanzeigen in der Tageszeitung liest. „Erst wenn ich dort meinen Namen nicht finde“, schmunzelte er, „stehe ich auf.“ Auch ich beschäftige mich zunehmend mit dem Älter werden. Ich fühle mich längst nicht zum alten Eisen gehörig, werde allerdings mitunter daran erinnert, dass ich nicht mehr zu den Jungen zähle.

Von Volker Seifert

Sprache ist weit mehr als ein Mittel zur Kommunikation; sie ist die Grundlage jeder Kultur und zugleich deren Ausdruck. Ohne Sprache wäre menschliches Zusammenleben in der Form, wie wir es kennen, nicht denkbar. Sie dient nicht nur dem Austausch von Informationen, sondern formt auch das Denken, prägt das soziale Miteinander und transportiert die Werte und Traditionen einer Gemeinschaft.

Von Volker Seifert

Manche Jäger haben sie noch in ihrem Waffenschrank, doch heutzutage dient sie meist nur noch für gelegentliche Besuche auf dem Schießstand. Für die Jagd spielt sie kaum noch eine Rolle. Gemeint ist die alte .22 lfB-Patrone, die bereits 1887 auf den Markt kam und immer noch eine große Beliebtheit bei Sportschützen genießt. Das zeigt sich auch in den Produktionszahlen: Jährlich werden rund 2,5 Milliarden dieser Patronen gefertigt – und anscheinend auch fleißig verschossen.

Von Gert G. von Harling

Allah zählt die Tage nicht, die wir auf der Jagd verbringen.

Altes arabisches Sprichwort

Jeder Mensch hat 24 Stunden Zeit, jeden Tag. In der Woche sind das 168 Stunden, im Jahr genau 8.760. Tag für Tag steht jedem Menschen dieselbe Menge an Zeit zur Verfügung. Zeit ist vergänglich. Die Zeit von gestern ist unwiederbringlich vergangen, die von morgen ist unser Kapital, mit dem wir wuchern können und sollten, auch wir Jäger, denn unsere Passion erfordert nicht nur Erfahrung und Geduld, sondern vor allem sehr, sehr viel Zeit und Entbehrungen.

Von Rainer Schmidt-Arkebek

Die männlichen Protagonisten der Brunft sind Testosteron gesteuert zur Höchstleistung im Laufe des Jahreszyklus gezwungen. Dabei das Alter, die Stärke, Kraft und Ausdauer entscheidende Indikatoren, um bei dem Kampf um das Paarungsvorrecht gegen die jüngeren und schwächeren Rivalen den Sieg und damit den Erfolg zu erringen.

Von Gert G. von Harling

Meine Gebirgsschweißhündin Diva machte ihrem Namen alle Ehre. Waren andere Hunde in der Nähe, ging es um Toben und Schmusen, benahm sie sich wie die sprichwörtliche Primadonna. Die Allüren waren allerdings vergessen, sobald ich den Schweißriemen in der Hand hatte. Dann überwog die Jagdpassion der Hündin. Ob Rot- oder Schwarz-, Reh- oder Raubwild, selbst auf der kranken Hasenspur arbeitete sie zuverlässig und hat sogar Suchen von geflügelten Fasanen und Gänsen erfolgreich beendet. Dass meine Hündin sich erst ab einem Kronenzwölfer bitten lassen würde, wie ein Freund behauptet, grenzt also an üble Nachrede.

Von Rainer Schmidt-Arkebek

Im Laufe der Evolution haben sich die unterschiedlichsten Geweihformen, Stirnwaffen der

Cerviden oder Geweihträger und die Stirnwaffen der Boviden oder Hornträger in aller Welt entwickelt.

Von Christoph Boll

Von der Antike bis zur Urbanisierung, von der höfischen Angelegenheit zu aktuellen gesellschaftlichen Konflikten: Jagd und Jäger, Wild und Wald im Spiegel der Literatur im jeweiligen Zeitgeist und der Wirklichkeit. Eine Serie für „natur+mensch“.

Von Dr. Georg Urban

Vortrag gehalten vor dem Rotary Club, Hamburg

Vortrag: Jagdethik – kontrovers

- Freude über und Dank für die Gelegenheit hier vortragen zu können.

- Mein Thema fügt sich ein in das Oberthema NATUR – GEWALT – MENSCH, (in beiden Richtungen zu lesen). Es ist gerade für Großstädter von zunehmender Relevanz: Umweltpolitik steht im Wettstreit um unsere Aufmerksamkeit und um unsere Budgets gegenüber Themen wie ENERGIE, SICHERHEIT, WIRTSCHAFTSKRAFT.

- Aber auch für den Einzelnen, gerade für einen Jäger, kann es hohen Stellenwert haben: anerkennende aber auch kritische Sicht auf ihn in Familie und Gesellschaft, sein kostspieliges freiwilliges Engagement, sein manchmal als arrogant gesehenes Verhalten…

Von Joachim Orbach

Bekanntlich stellen unsere Vorstehhunde - wie u.a. der Deutsch Drahthaar - den größten Anteil der im Jagdbetrieb geführten Jagdhunderassen und das hat mit Sicherheit auch was mit der Entwicklung des Jagdgebrauchshundwesen und der vielseitigsten Verwendung dieser Hunde zu tun. Sie werden bekanntlich daher auch als Vollgebrauchshunde bezeichnet.

Von Christoph Boll

Von der Antike bis zur Urbanisierung, von der höfischen Angelegenheit zu aktuellen gesellschaftlichen Konflikten: Jagd und Jäger, Wild und Wald im Spiegel der Literatur im jeweiligen Zeitgeist und der Wirklichkeit. Eine Serie für „natur+mensch“.

Von Rainer Schmidt-Arkebek

Der Mensch, gleich ob Mann oder Frau, liebte es schon vor Jahrtausenden und das bis zum heutigen Tag, sich zu schmücken.

Der für das Paarungsvorrecht eingesetzte Federschmuck der Vögel half den Menschen sich „herauszuputzen“ oder aufzuwerten. Unzählige Beispiele der Kulturen dieser Welt, ob vergangen oder bestehend, legen Zeugnis darüber ab und sind unserem geistigen Auge abrufbar.

Von Volker Seifert

In eine Youtube-Beitrag beantwortet der Wildökologe Prof. Dr. Sven Herzog einige Fragen zur Jagd und jagdlichen Ethik. Er beleuchtet dabei die Verantwortung des Jägers gegenüber Natur, Tierwelt und Gesellschaft.

Von Christoph Boll

Von der Antike bis zur Urbanisierung, von der höfischen Angelegenheit zu aktuellen gesellschaftlichen Konflikten: Jagd und Jäger, Wild und Wald im Spiegel der Literatur im jeweiligen Zeitgeist und der Wirklichkeit. Eine Serie für „natur+mensch“.

Von Rainer Schmidt-Arkebek

Die Stirnwaffen der Geweih- und Hornträger sind und waren in allen vergangenen und auch heute existierenden Kulturen Schmuck, Trophäe, Werkstoff und Accessoire der Jäger. Den lebenden Trägern sind und waren sie unabdingbare Voraussetzung im Kampf um das Paarungsvorrecht. Das Erscheinungsbild der Trophäe vermittelt dem Betrachter physische Stärke, Kraft und Überlegenheit bis über den Tod des Tieres hinaus.

Von Christoph Boll

Von der Antike bis zur Urbanisierung, von der höfischen Angelegenheit zu aktuellen gesellschaftlichen Konflikten. Jagd und Jäger, Wild und Wald im Spiegel der Literatur im jeweiligen Zeitgeist und der Wirklichkeit. Eine Serie für „natur+mensch“.

Von Rainer Schmidt-Arkebek

Es geht sowohl dem Menschen als auch dem Tier bei der Status-Bekundung hauptsächlich um die Darstellung, Zurschaustellung oder „Vermarktung“ seiner selbst. Die artspezifischen Waffen dienen dem erfolgreichen Erscheinungsbild und dem Jäger sind sie Trophäe seit Jahrzehntausenden, die auch kultische Bedeutung erlangen kann.

Nationalerbe-Baum, Teil 6

Von Volker Seifert

ca. 600-800 Jahre alte Sommer-Linde ((Tilia platyphyllos), wurde im Oktober 2019 zum ersten Nationalerbe-Baum erklärt.

Die Riesenlinde zu Heede, auch Dicke Linde und Tausendjährige Linde genannt, ist ein geschütztes Naturdenkmal in Heede, einer Gemeinde in der Samtgemeinde Dörpen im niedersächsischen Landkreis Emsland.

Sie gilt als die größte Linde Europas.

Von Joachim Orbach

43. Verbandsschweißprüfung ( VSwP ) “Bergisches Land “

Am 10. Aug. 2024 wurde die 43. VSwP “Bergisches Land” vom JGV “Oberbergischer Jäger” e.V. im Auftrag der “Bergischen Arbeitsgemeinschaft Schweiß” mit 5 gemeldeten Hunden auf der 20-Stunden-Fährte ( geprüft wurden 5 Hunde ) ausgerichtet.

Von Rainer Schmidt-Arkebek

Nichts ist ewig. Alles ist endlich. Und wir alle kennen das Gesetz des „Fressens und Gefressen- Werdens“. Wir Menschen legen angesichts dieser Tatsache und der Endlichkeit allen Seins Wert auf ein Andenken – ob es eine Art der Dekoration, eine Trophäe, eine Abbildung oder was auch immer sein mag. Es soll etwas hinterlassen werden, was einen Augenblick oder einen Zeitabschnitt betrifft bzw. ausmacht, mag es ein Tagebuch sein oder ein Foto. Menschen und Tiere sind „Fresser“ bzw. Jäger. Mag auch der Fisch oder das Hähnchen heute aus der Tiefkühltruhe im Supermarkt kommen, so sind die menschlichen Lebensbedingungen – direkt oder indirekt – doch oft noch die eines Jägers.

Von Joachim Orbach und Volker Seifert

Seit Jahrzehnten werden innerhalb der Jägerschaft die Verschlechterung der Jagdmöglichkeiten, wenn nicht beklagt, so doch zumindest festgestellt. Neben der schwindenden gesellschaftlichen Akzeptanz der Jagd und der daraus resultierenden ständigen Verschlechterung der gesetzlichen Bestimmungen, die den jagdlichen Handlungsraum beschränken, wird eine großräumige Verschlechterung der Revierverhältnisse bemerkt.

Von Wildmeister Dieter Bertram

Wer wir sind - woher wir kommen.

Der Verein Hirschgerechter Jäger wurde 1949 von Persönlichkeiten aus dem Bereich der Jagd gegründet und war damit Nachfolger des 1904 in Aachen gegründeten Verein Hirschgerechter Eifeljäger. Nicht nur aus den Ländern der Bundesrepublik, sondern auch aus dem benachbarten Österreich, aus Belgien und den Niederlanden traten gleichgesinnte dem Verein Hirschgerechter Jäger bei. Ziel war der Zusammenschluss von Freunden des Rotwildes - mit und ohne Jagdschein - mit dem gemeinsamen Ziel, alle Anstrengungen zur Erhaltung dieser Wildart zu unternehmen.

Von Annette von Droste-Hülshoff (1797-1848)

Die Luft hat schlafen sich gelegt,

Behaglich in das Moos gestreckt,

Kein Rispeln*, das die Kräuter regt,

Kein Seufzer, der die Halme weckt.

Von Prof. Dr. Johannes Dieberger

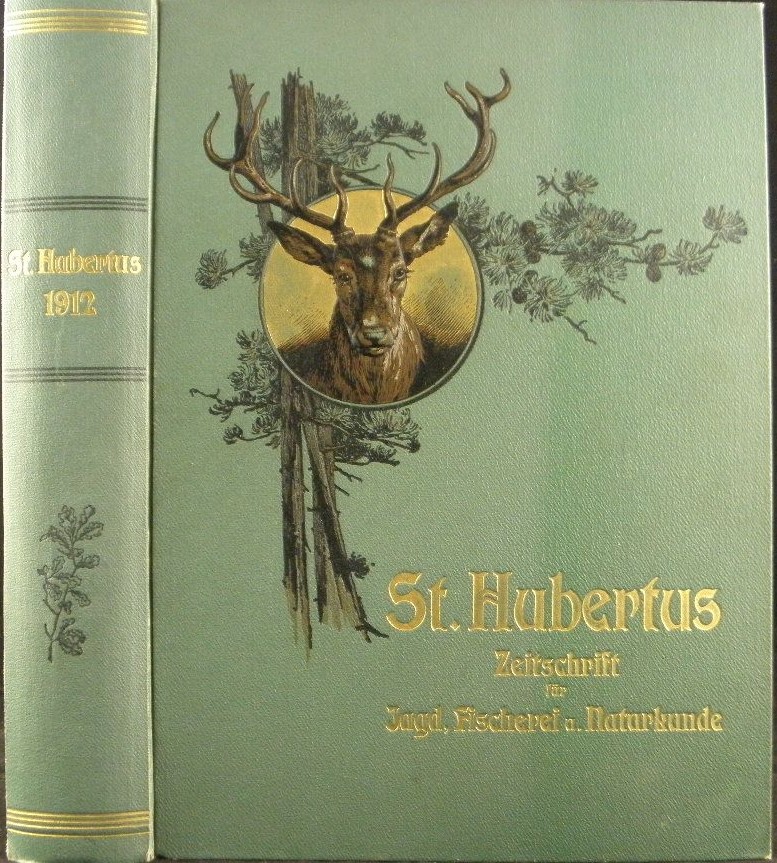

In diesem Teil des geschichtlichen Rückblicks auf die Entstehung und den Werdegang des St. Hubertus wird vor allem auf die Veränderungen der Gesellschaft hinsichtlich der Einstellung und der Bewertung der Trophäen eingegangen.

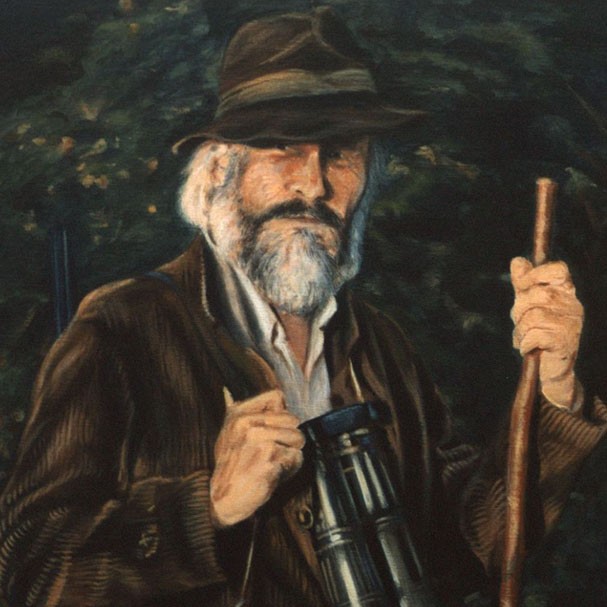

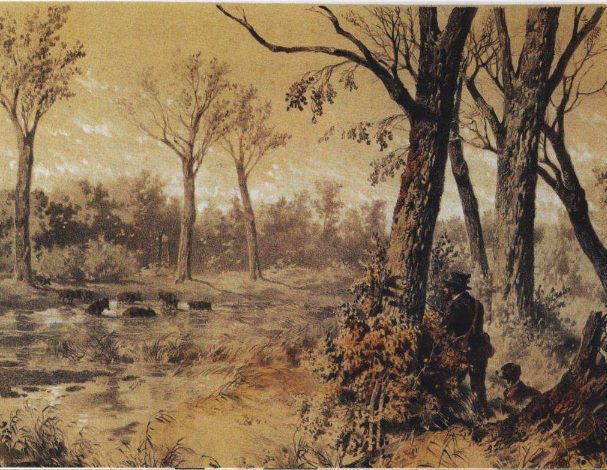

Von Rainer Schmidt-Arkebek

„Der Pirschjäger“, ein Selbstporträt.

Die Krone der Jagd, die Pirsch mit der Büchse auf das Schalenwild, war meine Passion. In der Stand-Pirsch versucht der Jäger nahezu unsichtbar zu sein, um von dem Wild nicht wahrgenommen zu werden. Die uns evolutiv verbliebenen rudimentären Sinne, wie das Sehen, Hören, Riechen und Tasten werden beansprucht. Der Jäger muss versuchen, sich des instinktiven Verhaltens des immer gejagten Wildes anzupassen, sich vorzustellen, wie sich das Wild verhalten könnte bzw. würde.

Von Joachim Orbach

Wenn es um Natur und Umwelt geht, fühlen sich fast alle Parteien angesprochen. Stichworte sind denn hier oftmals die Verarmung von Flora und Fauna in ihrer Artenvielfalt, weil Lebensräume immer intensiver durch Menschen genutzt worden sind oder gänzlich ausgelöscht wurden. Hier

Von Prof. Dr. Johannes Dieberger

In diesem Teil des geschichtlichen Rückblicks auf die Entstehung und den Werdegang des St. Hubertus wird vor allem auf die Veränderungen der Gesellschaft hinsichtlich der Einstellung und der Bewertung der Trophäen eingegangen.

Von Rainer Schmidt-Arkebek

Jagdunfall mit tödlichem Ausgang?

So könnte die Malerei in der Höhle Lascaux, Südfrankreich, gedeutet werden.

Das Alter des Kunstwerkes beträgt ca. 15.000 bis 12.000 Jahre v. Chr.

Es zeigt einen waidwunden Wisent, einen erstarrten Menschen und einen Vogel, der als Sinnbild für die Seele des getöteten Jägers gedeutet werden könnte.

Von Volker Seifert