Von Volker Seifert

Ethik ist kein schmückendes Beiwerk menschlichen Handelns, sondern dessen notwendige Rechtfertigung. Wo der Mensch über Leben und Tod entscheidet, kann sie nicht ausgeklammert werden – und kaum ein Handlungsfeld macht diese Zumutung deutlicher als die Jagd. Diter Stahmann stellt sich dieser Herausforderung mit dem Anspruch, die Jagd nicht nur praktisch, sondern vor allem moralisch zu durchdringen. Ethik für Jäger setzt dabei bewusst bei den Grundlagen an: bei der Frage, wie der Mensch sich selbst, das Tier und die Natur überhaupt versteht.

Von Volker Seifert

Inhalt & Zielsetzung

Mit Wolf und Mensch am Frühstückstisch widmet sich Lipps einem emotional und politisch aufgeladenen Thema der Gegenwart: der Rückkehr des Wolfs nach Mitteleuropa. Einst ausgerottet, ist er inzwischen wieder ein fester Bestandteil unserer Landschaft – und damit auch unseres gesellschaftlichen Diskurses.

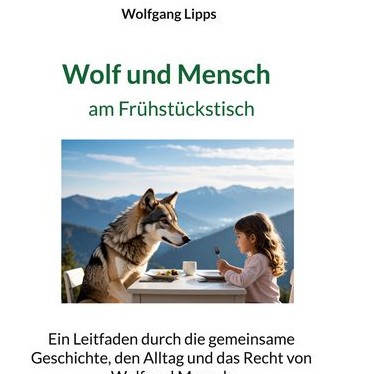

Buchvorstellung des Bertram Graf v. Quadt

Es gibt Bücher in meiner Bibliothek, die sind nicht nur schön und wichtig, sondern unersetzlich. Dazu gehört Das Jagdliche Vermächtnis Herzog Albrechts von Bayern. Er war mein Großvater. Erschienen kurz nach seinem Tod im Jahr 1997, entstanden war es allerdings in großen Teilen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Mein Großvater, der 1905 als zweiter Sohn des bayerischen Kronprinzen Rupprecht geboren wurde, hatte von klein auf Zugang zur Jagd und erfuhr viel seiner Ausbildung durch seinen Onkel, Herzog Ludwig Wilhelm in Bayern. Zudem hatte er – hochgeborenes Kind seiner Zeit – Zugang zu großen und größten Jagden in der ehemaligen Donaumonarchie. Er galt schon früh als einer der besten Schützen seiner Zeit und war jagdlich umfassend interessiert. Als er mit seiner Familie vor den Nationalsozialisten fliehen musste, organisierte er unter anderem im Exil das Hofjagdwesen des damaligen Königs von Jugoslawien. Man kann also mit einigem Recht behaupten, dass er als – wenn auch recht hochgeborener – Berufsjäger tätig war. So lautet der Untertitel des Vermächtnis auch Anleitung zur Führung großer und kleiner Jagdreviere.

Von Volker Seifert

„Der kleine Jagdkompass. Wie möchtest du jagen?“ legen Helen Moayer-Schuppenhauer und Christopher Stoll ein außergewöhnliches und dringend notwendiges Buch vor. Es ist weder ein klassischer Jagdratgeber noch ein Fachbuch im üblichen Sinne – vielmehr handelt es sich um eine Einladung zur Reflexion, zur persönlichen Standortbestimmung in einer zunehmend kontrovers geführten Debatte um die Zukunft der Jagd.

Von Volker Seifert

Heinz Staudingers Werk Der alte Diezel ist weit mehr als eine bloße Jagderzählung oder eine nostalgische Rückschau auf vergangene Tage im Wald. Es ist eine feinfühlige, atmosphärisch dichte Hommage an eine untergehende Welt der Forstwirtschaft, des jagdlichen Handwerks und der tiefen Verbindung zwischen Mensch und Natur.

Von Volker Seifert

Ein Beitrag zur Kontemplation im jagdlichen Selbstverständnis

Die moderne Welt ist geprägt von einem tiefgreifenden Wunsch nach Kontrolle, Planbarkeit und technischer Verfügbarkeit. Dieser Drang durchzieht nicht nur Ökonomie und Wissenschaft, sondern auch unser Verhältnis zur Natur. Hartmut Rosa, Soziologe und Vertreter der sogenannten Resonanztheorie, hält in seinem Essay Unverfügbarkeit dagegen: Nicht Kontrolle, sondern Offenheit gegenüber dem Unverfügbaren sei der Schlüssel zu einem gelingenden Leben – und damit auch zu einem resonanten Weltverhältnis.1

Von Volker Seifert

"Die Jagd der Fürstäbte und Fürstbischöfe von Fulda im 18. Jahrhundert" von Wendelin H. Priller und Julia M. Priller ist eine umfassende Untersuchung der Jagdkultur und -praxis im Hochstift Fulda während des Barockzeitalters. Als 74. Band der Veröffentlichungsreihe des Fuldaer Geschichtsvereins präsentiert, beleuchtet das Werk detailliert die verschiedenen Facetten der fürstlichen Jagdtraditionen dieser Epoche.

Von Volker Seifert

Gert G. von Harlings Buch „Von Jägern und Gejagten“ bietet weit mehr als eine einfache Erzählung aus dem Jagdmilieu. Es verbindet kriminalistische Spannung mit tiefgehenden Reflexionen über die Veränderungen in der Jagdkultur und lädt den Leser zu einer nachdenklichen Reise ein.

Von Volker Seifert

Dieter Stahmanns Buch "Mythos Jagd: Was ist Jagd und warum jagt der Mensch?" erschien 2024 im NWM-Verlag. Auf 76 Seiten setzt sich der Autor essayistisch mit der tief verwurzelten Beziehung des Menschen zur Jagd auseinander und beleuchtet sie aus verschiedenen Perspektiven.

Von Volker Seifert

Wolfgang Lipps hat mit Die kürzeste Geschichte der deutschen Jagd ein Fachbuch vorgelegt, das nicht nur Wissen vermittelt, sondern auch mit humorvollen Seitenhieben und pointierten Beobachtungen gespickt ist. Hier wird Jagdgeschichte nicht als dröge Abfolge von Jahreszahlen und Verordnungen präsentiert, sondern als eine amüsante Pirsch durch die Jahrtausende – mit feiner Ironie und scharfem Blick für Absurditäten.

Von Volker Seifert

Werner Röseners umfangreiche Darstellung der Jagdgeschichte von der Altsteinzeit bis in die Gegenwart ist ein ehrgeiziges und willkommenes Werk, das sich einer gleichermaßen facettenreichen wie kontroversen Thematik widmet. Es sticht hervor, da es die Jagd weder pauschal moralisch verurteilt noch unkritisch als anthropologische Konstante glorifiziert. Zudem beleuchtet es die vielfältigen ökologischen, wirtschaftlichen, rechtlichen, sozialen und kulturellen Dimensionen der Jagd, ein in der Forschung bisher eher selten umfassend behandeltes Thema. Angesichts des breiten Untersuchungsfeldes sind Auswahl und Schwerpunktsetzungen unvermeidlich – und stellen zugleich eine Herausforderung dar.

von Volker Seifert

Im 18. Jahrhundert, einer Epoche des intellektuellen Wandels, wurde Natürlichkeit zu einem zentralen ethischen und ästhetischen Ideal. Jan von Breverns Buch „Das natürliche Kunstwerk“ beleuchtet diesen Diskurs auf faszinierende Weise, indem es die Bedingungen und Widersprüche untersucht, unter denen Kunstwerke als „natürlich“ wahrgenommen wurden. Die Frage, warum Natürlichkeit an Kunstwerken gefordert wurde und wie diese Forderung umgesetzt werden konnte, zieht sich wie ein roter Faden durch die reichhaltige Studie.

Von Volker Seifert

Heinz Staudingers „Goethe auf dem Strohsack“ ist eine ungewöhnliche, geradezu subversive Annäherung an den Titanen der deutschen Klassik. Was auf den ersten Blick wie ein akademischer Versuch anmutet, den Dichterfürsten von seinem Marmorsockel zu holen, entpuppt sich als liebevoll ironisches Porträt eines Menschen, dessen Alltagsleben und inneren Widersprüche uns näher sind, als wir zugeben wollen.