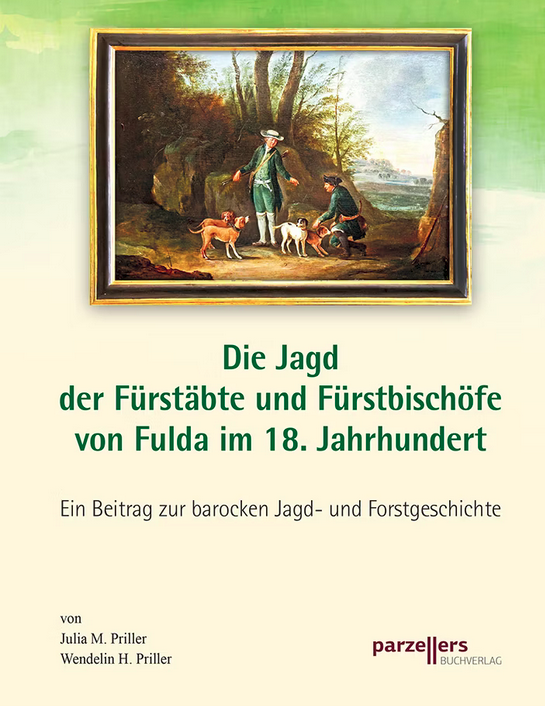

Von Julia M. Priller und Wendelin H. Priller

Auszug aus: Julia M. Priller und Wendelin H. Priller: Die Jagd der Fürstäbte und Fürstbischöfe von Fulda im 18. Jahrhundert. Ein Beitrag zur barocken Jagd- und Forstgeschichte. ( = 74. Veröffentlichung des Fuldaer Geschichtsvereins). Parzellers Buchverlag 2018, S. 30ff.

Die Stellungnahmen der geistlichen zur Jagd und Jagdausübung reichen von der Spätantike bis ins Mittelalter. Der Kampf des Jägers mit dem Wild im weiten Rund einer Arena, so etwa in Rom bei den Spielen im Zirkus, verdrängte zunehmend das alte Bild der Hetze durch Wälder und Felder aus der Vorstellung einer Gesellschaft, die im Häusermeer Roms oder anderen großen Städten zu Hause war und sich dadurch ihr Urteil über die Vorgänge zur Jagd bildete.

Die Stellungnahmen der geistlichen zur Jagd und Jagdausübung reichen von der Spätantike bis ins Mittelalter. Der Kampf des Jägers mit dem Wild im weiten Rund einer Arena, so etwa in Rom bei den Spielen im Zirkus, verdrängte zunehmend das alte Bild der Hetze durch Wälder und Felder aus der Vorstellung einer Gesellschaft, die im Häusermeer Roms oder anderen großen Städten zu Hause war und sich dadurch ihr Urteil über die Vorgänge zur Jagd bildete.

Die geistigen Führer des jungen Christentums verurteilten doch die Tierhetzen ("venationes") in der Arena und dämonisierten sie, worauf die Jagd von der Kirche für Jahrhunderte mit einem Tabu belegt wurde. Maßgeblich an den Jagdverboten für die Geistlichkeit war auch der im Zusammenhang mit Fulda bereits erwähnte heilige Bonifatius beteiligt. Dabei wurde auf Grundlage der kanonischen Gesetze von der Meinung ausgegangen, die Jagd sei eines Klerikers unwürdig und stehe dem stillen und einfachen geistlichen Leben entgegen. Es galt der Grundsatz, dass "die Kosten für die Erhaltung der jagdlichen Hilfsmittel, die Besoldung des Jagdpersonals und die Atzung der Hunde und Beizvögel sehr groß" seien "und die dafür aufzubringenden Mittel für die Unterstützung der Armen verwendet" werden sollten. Das von Bonifatius geleitete erste deutsche Nationalkonzil ("Concilium Gremanicum") im Jahr 742 untersagte den Geistlichen außer der Jagd daher auch Streifgänge durch den Wald. Zuvor hatte sich Bonifatius bei Papa Zacharias über die zahlreichen unwürdigen Geistlichen beschwert und auf die Jagdfreudigkeit vieler Bischöfe hingewiesen.

Im Kapitular von Aachen aus den Jahren 801-813 wurde auch den Vorstehern voin Klöstern verboten, Jäger anzustellen, um auch hier die Jagdmöglichkeiten, die den Klöstern durch ihren Waldbesitz gegeben waren, zu unterbinden. Das für Bischöfe und Äbte geltende Verbot der Falken- und Habichthaltung war dabei schon im Jahre 798 auch auf Abtissinnen ausgedehnt und mit der Androhung der Amtsenthebung bei Nichteinhaltung verknüpft worden. Die Jagd wurde letztlich zu den weltlichen Vergnügungen gezählt und das Halten von Beizvögeln der Beschäftigung von Spielleuten gleichgestellt. In der Fastenzeit und an Sonn- und Feiertagen war sie allerdings grundsätzlich für jedermann verboten. Die Jagd fiel danach unter der Sonntagsarbeitsverbot.

Im Laufe des 9. Jahrhunderts erging eine vielzahl von weitern Beschlüssen zum Verbot der Jagdausübung durch die Geistlichkeit. So durch die Synode von Papst Eugen II. am 2. November 826 in Rom, durch die der Geistlichkeit Jagd und Vogelfang erneut verboten wurde. Der Bischof Hatto von Basel (807-823) hatte schon vorher gleiche Vorschriften für sein Bistum erlassen. Auf dem Konzil in Paris im Jahre 829 und der Synode von Mainz 852 (Nationalkonzil) wurden die Jagdverbote abermals mit Strafen versehen. In dem um 1140 erschienenen "Decretum Gratiani" wurde gar die Exkommunikation allen Geistlichen angedroht, die der Jagdleidenschaft anhingen. Die Vielzahl der so gefassten Beschlüsse führte gleichwohl keinesfalls zur Einschränkung der Jagdfreuden bei den Geistlichen d.h. sie verzichteten nicht auf die jagdlichen Vergnügungen. Aus den Lebensbeschreibungen des heiligen Bonifatius wird von einem Mainzer Bischof namens Gewelib berichtet "er sein Leben in ehrbaren Sitten zurecht richtete, sich jedoch gern an Reiherbeize und Jagdmeute ergötzte". Das vierte Laterankonzil (1215-1231) musste dem gesamten Klerus folglich erneut die Jagdausübung als auch die Haltung von Jagdhunden und Beizvögeln ausdrücklich verbieten.

Auf dem Konzil von Vienne (1311-1312) wurde dann das Verbot der Jagd und der Hunde- sowie Beizvogelhaltung für die Geistlichkeit zwar grundsätzlich bestätigt, allerdings mit der Einschränkung, dass dies nicht gelten sollte für diejenigen, die Waldbesitz und Jagdrechte hatten. Die Jagdausübung war in solchen Fällen prinzipiell erlaubt, nur die persönliche Teilnahme der geistlichen Herren war verboten. In der Folgezeit wurde den Klerikern zunächst die stille Jagd, die mit Netzen und Schlingen betrieben wurde, erlaubt - ähnlich wie den Mönchen das Fischen mit Netzen gestattet war. Unter Papst Innozenz IV. wurde die Jagd, wenn sie aus Gründen der Erholung oder des Erwerbs diente, gebilligt. Die "Glossa Ordinaria" von 1241/1263 lockerte das eingeschränkte Jagdverbot für den Klerus dahingehend weiter, das nur die Bischöfe von der jagdausübung ausgeschlossen waren. Für die übrige Geistlichkeit galt lediglich, dass "die unter Geschrei und häufigt betriebene Jagd vermieden werden" soll. Die Jagd wurde demnach nunmehr in verschiednee Arten eingeteilt, von denen nur einzelne nicht dem Klerus erlaubt waren. Im Jahr 1300 wurde von dem Kanonisten Guido de Baysio in einem nach ihm benannten Kommentar ausgeführt, dass die aus Notwendigkeit betriebene Jagd auch für den Klerus keine Sünde darstelle, "wohl aber gelte die aus Lust betriebene Jagd selbst im falle von Laien als Todsünde, Den weniger die Jagd an sich, als die Lust daran sei verboten",

Die zahlreichen Dekrete machen deutlich, dass die Kirche und ihre Vertreter über viele Jahrhunderte der Jagd gegenüber eine reservierte und kritische Einstellung hatten und dass den Geistlichen die Jagd sogar unter Androhung des Kirchenausschlusses verboten war. In den nachfolgenden Jahrhunderten aber wurden die Jagdverbote, nicht zuletzt mit Hilfe juristischer Auslegungen, immer mehr gelockert, sodass das Jagdprivileg spätesten nach dem Dreizigjährigen Krieg und der politischen Neuordnung der Fürstentümer von den geistlichen Landesherren intensiv wahrgenommen wurde und in der Barockzeit ihren Höhepunkt fand. Eine kolorierte Federzeichnung zeigt Clemens V. (1305-1314) auf einem Schimmel reitend in weißem Gewand und krapprotem Pontifikalmantel. Die Hand ist zum Segen erhoben, auf der linken trägt er einen Falken.